簡単すぎるテンペの作り方!夏なら温度管理も不要!

インドネシアの大豆発酵食品であるテンペ。

テンペの材料となる大豆は、畑のお肉と言われるだけあって、タンパク質が豊富で、さらに食物繊維も豊富ですから積極的に食べたい食材です。

1.私がテンペをお勧めする理由

2.私がテンペの手作りをお勧めする理由

3.簡単すぎるテンペの作り方(夏限定)

3-1.大豆を洗い一晩水に漬けておく

3-2.大豆を煮る

3-3.湯切りをする(水切り)

3-4.大豆にテンペ菌を付ける

3-5.種付けした大豆を袋に入れる

3-6.1日以上放置する

3-7.テンペ完成

4.ちなみに、盛夏の猛暑日に仕込んだテンペ

5.完成したテンペを観察する

6.エビテンペの作り方

7.テンペの照り焼きの作り方

8.まとめ

9.動画で説明

私がテンペをお勧めする理由

以下は2018年9月8日に私が書いた事です。

2023年8月16日現在では、少し違う考え方になってますので、追記があります。

大豆は栄養豊富なので、積極的に食べたいのですが、大豆のタンパク質は消化されにくいうえに、種子毒(アク)が含まれているという問題があります。種子毒というのは、文字通り種に含まれる毒の事です。植物の種というのは、植物が子孫を残す為のものですから、種を人間や動物に食べられると子孫を残せなくなる訳ですから、食べて欲しくないのです。

そのために、植物は種を食べられないように毒を仕込んでいるのです。

また逆に、鳥に果実を食べてもらって、種を糞と一緒に蒔いてもらうという、そういった種もありますね。まあ、種にもいろいろあるわけですが、大豆には毒が含まれているのです。

けど、茹でたらほとんど毒は抜けるので、気にするほどの事ではありません。

それでも食べ過ぎると健康を害する恐れがあります。

微量の毒だけでなく、タンパク質も消化しにくいですから。

とにかく大豆は食べ過ぎると健康を害する恐れがあるのです。私自身も大豆の煮豆とかを作って、それが美味しくてドカ食いすると、皮膚にブツブツができます。

また、おからをドカ食いして皮膚にブツブツができた事もあります。

そういった経験が何度もあります。

身体が大豆の食べ過ぎに対して何らかのサインを出している証拠でしょう。

そんな訳ですから、昔から日本人は大豆を味噌や納豆という発酵食品にして、消化しやすく無毒化して食べていたのです。

テンペも味噌や納豆のように、発酵の過程でタンパク質が消化しやすくなり無毒化されます。だから、味噌や納豆もテンペも積極的に食べたいですね。

ちなみに我が家で消費する味噌は全て手作りです。

納豆は、作ったことはありますが、既製品を買ってます。

そして、テンペの簡単すぎる作り方を今から紹介するのです。

日本人は、味噌や納豆を積極的に食べていたら、わざわざインドネシアに伝わるテンペまでを食べなくてもいいのですが、食材が豊富になると楽しいじゃないですか。

そんな訳で私は、テンペをお勧めするのです。

2018年時点では上記の考えでした。

以下は、2023年現在での考え方です。

そして、テンペは発酵してるから、沢山食べても大丈夫かと思い、手作りのテンペを料理して食べました。

量にして、200g程度のテンペを2日連続で、合計400g程度のテンペを2日間に渡って食べました。

すると、全身が痒くなって寝苦しい夜を過ごしました。

この症状は、いつも未発酵の大豆製品を沢山食べた時に起こる症状です。

これはテンペが原因です。

という訳で、テンペは発酵してますが、納豆や味噌に比べて発酵度合いが低く、大豆のアクが完全に除去されてないのだと思います。

だから、テンペは大量に食べないほうが良いと思います。

ただし、大量に食べたらいけないだけで、少量なら問題ありません。

テンペを食卓に採り入れる事は、食文化が多様になるので、そういった意味では積極的に採り入れると良いと思います。

私がテンペの手作りをお勧めする理由

私がテンペの手作りをお勧めする理由。

それは簡単な理由です。

テンペの既製品があまりにも高いからです。

それと、テンペは大豆にテンペ菌というクモノスカビ系のカビを繁殖させるのですが、ふわふわカビ系の発酵食品が出来るまでの過程にはスリルがあり、上手く出来たら、えも言われぬ喜びと感動があります。

皆様にもそのスリルと喜びと感動を味わっていただきたいからです。

手作りするのは面倒かも知れませんが、一度に大量に作れば冷凍保存できますので、その都度解凍するだけで良くなります。

いや、手作りするのは面倒ではありません。

今から面倒ではない簡単すぎる作り方を紹介します。

過去にもテンペ作りを紹介した事がありますが、あの時は初めてのテンペ作りだったために、手がかかった割りに完成度はあまり高くありませんでした。

こういった経験を踏まえて簡単なテンペ作りに到達しました。

ただし、夏限定です。

冬でも保温器があれば作れますが、普通の家庭には保温器など無いので、保温器が無くても作れる方法として、夏限定の方法を紹介します。

簡単すぎるテンペの作り方(夏限定)

大豆 1kg

テンペ菌 5g

米粉 50g(片栗粉でも小麦粉でも可)

この分量で2.5~3kgのテンペが完成します。

1.大豆を洗い一晩水に漬けておく

2.大豆を煮る

3.湯切りをする(水切り)

4.大豆にテンペ菌を付ける

5.種付けした大豆を袋に入れる

6.1日以上放置する

7.完成

1.大豆を洗い一晩水に漬けておく

大豆を適当に洗ってから、一晩水に浸けておきます。

水に浸けると大豆が水を吸って倍くらいの大きさになります。

画像は水に浸けてから一晩経った大豆です。

ここで、雑菌の繁殖を防ぐ為に酢を入れるという人もいますが、入れなくても大丈夫です。

ただし、最低気温が25℃を下回らない熱帯夜だと、雑菌が繁殖する可能性があるので、水に浸けてから8時間以内に火にかけた方が良いでしょう。

酢を入れる場合は、水1リットルに対し、大さじ2杯程度のお酢を入れるといいです。

水は4リットルとかそのくらいの量になるので、お酢の量は結構な量になります。

また、かわしま屋さんのレシピには、煮る前に大豆の皮を剥くように書いてありますが、そんな面倒な事しなくてもいいです。

皮を剥かなくてもちゃんとテンペはできます。

2.大豆を煮る

沸騰するとアクが浮いてくるので、取り除きます。

沸騰してから40分くらい煮ました。

指で頑張らなくても潰せるくらいの硬さになればOKです。

少しくらい硬くても大丈夫です。

3.湯切りをする(水切り)

ザルにぶちまけてお湯を切ります。

そのまま40℃以下になるまで冷まします。

37.9℃、このくらいでOKです。

4.大豆にテンペ菌を付ける

大豆を冷ましている間に、米粉とテンペ菌を何かの容器に入れて量ります。

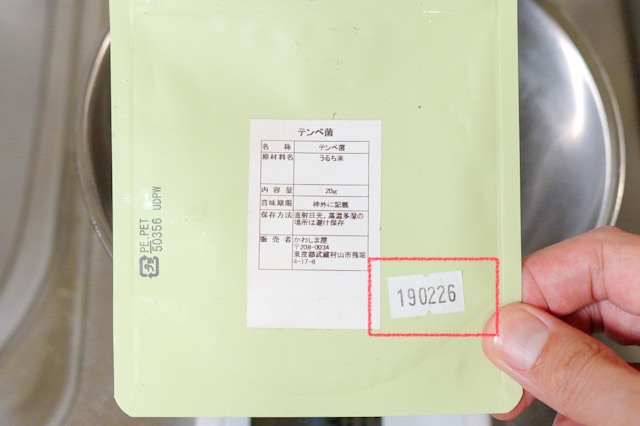

使ったのはこれです。

かわしま屋さんで買いました。

賞味期限が2019年2月26日になってますが、これを使ったのは2023年の8月です。

賞味期限を4年過ぎてますが、全く問題なく使えます。

食品には賞味期限を表記しなければいけないという決まりがあるので、製造から1年後に賞味期限を設定していますが、実際はテンペ菌は眠っているだけで、生きてるので、何年経っても問題ないのです。

混ぜます。

混ぜたテンペ菌を振りかけますl。

混ぜます。

5.種付けした大豆を袋に入れる

種付けした大豆をビニール袋に入れて、キッチンバットの中で均等にならします。

袋の口は折りたたんでいるだけです。

ジッパー付の袋の場合は蓋をピチッと閉めます。

串か何かでプチプチと3cmおきくらいに穴を開けます。

テンペ菌が呼吸をするためです。

6.1日以上放置する

エアコンの効いていない熱い部屋に放置しておきます。

季節は、夏の終わり、最高気温が32℃くらい、最低気温が25℃くらいです。

この気温だと、24時間では発酵は完了しておらず、32時間くらいで発酵完了しました。

32時間と言っても、朝→昼→夜→朝→昼と、気温の高い昼を2回越して発酵完了しました。

冬でも保温器があれば32℃で24時間保温すれば完成します。

7.テンペ完成

ご覧の通り真っ白になっています。

温度管理はせず放置するだけですが、放置する時間は気温によって変わってきます。

真っ白になれば発酵完了と判断して冷蔵庫に入れるなどして発酵をストップさせましょう。

ちなみに、盛夏の猛暑日に仕込んだテンペ

これは最高気温が36℃くらい、最低気温が28℃くらいの猛暑日に24時間放置して出来たテンペです。

ちょっと発酵しすぎてテンペ菌の出す黒い胞子で表面が黒くなっています。

別に毒ではなく、普通に食べられますが、商品価値はちょっと下がります。

自宅消費用なら、特に問題はありません。

こんなテンペが完成しても落ち込まなくて良いですよ。

猛暑日なら、常温放置で24時間以内に完成します。

これは2023年の夏に仕込んだテンペです。

これを仕込んだ時は、最高気温が38.1℃、最低気温が28℃で、20時間で完成しました。

このように、気温によって完成するまでの時間が変わります。

だから、白いふわふわに覆われるまでは、常温放置で発酵を進める。

白いふわふわに覆われたら、冷蔵庫に入れて発酵を止める。

という要領でやるといいでしょう。

完成したテンペを観察する

さて、袋を破ると、真っ白のフワフワに包まれたテンペが現れました。

この固まりは1kg以上あるので、使いやすいように切り分けました。

これをラップで包んで冷凍保存できます。

このように、白いカビで大豆同士がくっ付いて固まっています。

自家製テンペ。

テンペは鶏肉の代用として使えます。

唐揚げや、炒め物に使っても美味しいです。

テンペはインドネシアの食材ですから、エスニックなスパイスを使って調味すると良く合います。

また、鶏肉の代用でなく、普通に豆としても料理できます。

完成したテンペをそのまま食べてみると、茹でた大豆の味にテンペ独特のクセと香りが感じられます。

テンペの香りがどんな香りかと言うと、食べた事がない人に、それを伝えるのは難しいです。

焼く前の発酵したパン生地の香りに似てます。

パン生地よりも、納豆ほどでは無いですが、クセがあります。

テンペの味を文章で表現しようと努力しましたが、やはり的確に表現するのは無理です。

実際に作って食べてみてください。

では、テンペを使った料理を2品紹介します。

エビテンペの作り方

テンペ 200gくらい

干しエビ 10gくらい

炒め油 大さじ2

醤油 大さじ2

みりん 大さじ2

鍋を熱し、油をひきエビを炒める。

テンペを入れて炒める。

醤油・みりんを入れて混ぜてテンペをほぐす。

煮詰まったら完成。

エビテンペ。

この料理は、テンペを普通に豆として調理したものです。

普通の大豆で作りよりもテンペの発酵による風味が加わって、深い味わいだと私は感じますが、発酵食品ですから、好き嫌いもあるみたいです。

これを作ったのは2018年の事です。

当時11歳だった息子は、少ししか食べませんでした。

テンペはあまり好きではないみたいです。

当時9歳の娘は、全く食べませんでした。

テンペが苦手みたいです。

納豆は食べるのですがねえ。

納豆が食べられてもテンペが食べられるとは限らないようです。

テンペの照り焼きの作り方

<テンペの照り焼きの材料>(2〜3人前)

テンペ 200g程度

炒め油 大さじ2

<たれの材料>

醤油 大さじ1.5

みりん 大さじ1

砂糖 小さじ1

すりおろし生姜 小さじ1

フライパンを熱し、油をひき、中火でテンペを焼きます。

片面を2分程度やき、こんがり焦げ目がついたら、裏返してもう2分程度焼きます。

たれの材料をを加え、スプーンでたれをテンペにかけながらタレが、ドロっとするまで煮詰めたら完成です。

テンペの照り焼き。

テンペの香りと香ばしい焦げ目に甘いタレが絡まって、なかなか美味しいです。

鶏つくねの照り焼きに似ていますが、テンペの香りと大豆の食物繊維など、そもそも素材が違うので味は違います。

けど、似ています。

これを作ったのは2023年です。

16歳の息子は、少ししか食べません。

14歳の娘は、ほんの少しだけ食べました。

このように我が家の子供達には人気がありません。

テンペは食べ過ぎなければ鶏肉の代用としても使えると思いますが、好き嫌いもあるという事を念頭に置いておいた方が、良いかもしれません。

まとめ

- テンペは発酵の過程で大豆のタンパク質が消化しやすくなり必ずしも無毒化されるという訳でもない。食べ過ぎには注意。

- テンペの既製品があまりにも高い事と、ふわふわカビ系の発酵食品が出来るまでの過程にはスリルがあり、上手く出来たら、えも言われぬ喜びと感動があるからテンペの手作りをおすすめします。

- テンペの手作りは、面倒な大豆の皮むき不要。

- 保温も不要だが、ただしそれは夏限定。

- 発酵時間は気温により増減する。

- 大豆が白いふわふわに覆われたら完成と判断する。

- 発酵しすぎると、テンペ菌の出す黒い胞子に覆われる。商品価値は下がるが、毒ではなく普通に食べられる。

- テンペは鶏肉の代用として使えるし、豆としても使える。エスニックなスパイスとも合う

- テンペは発酵食品であるが故に、好き嫌いがある。

大豆に白いカビがふわふわと育つのは快感で、また作りたいと思ってしまいます。

動画で説明

動画では私が出演して熱く語っています。

動画でしか表現できない事もあるので、併せてご覧ください。