らっきょう漬け 酢を使わずに発酵によって酸味を出す方法

放置するだけ 1年経っても腐りません

酢を使わず発酵によって酸味を出すらっきょう漬けの作り方をご紹介します。

水・砂糖・塩を混ぜた漬け汁にらっきょうを漬けて放置するだけです。

こんなに簡単なのに発酵による旨味と深い味わいがあり、めちゃくちゃ美味しく漬かります。

そして、漬け汁の有効利用法もご紹介します。

【目次】

1.らっきょうの下ごしらえ

2.漬ける

3.漬ける際の注意点

4.らっきょうの経過観察

4–1.漬けてから5日経過

4–2.漬けてから8日経過

4–3.漬けてから19日経過

4–4.漬けてから33日経過

5.1ヶ月熟成発酵させたらっきょうを試食

6.3ヶ月熟成させてみた

6.5.381日熟成させてみた

7.漬け汁の有効利用法を2つ紹介

7–1.カレーに入れる

7–2.らっきょうの漬け汁ドレッシング

8.まとめ

9.動画で説明

らっきょうの下ごしらえ

スーパーでらっきょうを1kg買ってきました。

らっきょうが売られているのは5〜6月だけです。

お家でらっきょうを漬けようと思えば、必ずこの季節に買わなければいけません。

漬けるの面倒くさいなぁと思って買わずにいると、あっという間にらっきょうの季節は終わってしまいますよ。

このように芽の伸びたらっきょうが売ってる事もしばしば。

芽が伸びてるという事は、収穫してから日数が経っているので、要するに鮮度が悪いという事です。

しかし、らっきょうの産地でない限り、こういったものしか売ってない場合もあります。

芽が伸びたからと言って劇的に品質が下がるわけでもないので、こういった物を買っても良いと思います。

芽が伸びた物と、伸びてない物の両方を売ってる場合は、もちろん芽の出てないものを買いましょう。

らっきょうの下ごしらえは、皮を剥いて洗い、先端と根の部分を切り落とします。

先端と根を切り落としてから、皮を剥いて洗ってもいいです。

順番はどちらでもいいです。

玉ねぎの皮むきと同じ要領です。

やる事は簡単なのですが、これが面倒で、1kgのらっきょうの下ごしらえをしようと思えば、15分以上はかかります。

15分の単純作業になりますが、心の中は、美味しいらっきょう漬けを食べる嬉しい気持ちで満たしましょう。

下ごしらえが面倒なら、洗いらっきょうを買ってください。

めちゃくちゃ楽です。

しかし、自分で下ごしらえする方が風味が良くなります。

洗いらっきょうは塩漬けしてあるので、後述する漬け汁の塩分を1割〜2割程度減らして漬けます。

下ごしらえが完了しました。

1kgのらっきょうが、下ごしらえを済ますと、およそ700gになります。

漬ける

【漬け汁の材料】

水 700ml

砂糖 150g

塩 40g

酢は使いません。

発酵によって酸味が出るのです。

漬け汁の材料は、最初に混ぜて砂糖と塩を溶かしておくといいです。

洗いらっきょうで漬ける場合は、塩を1割〜2割程度減らしましょう。

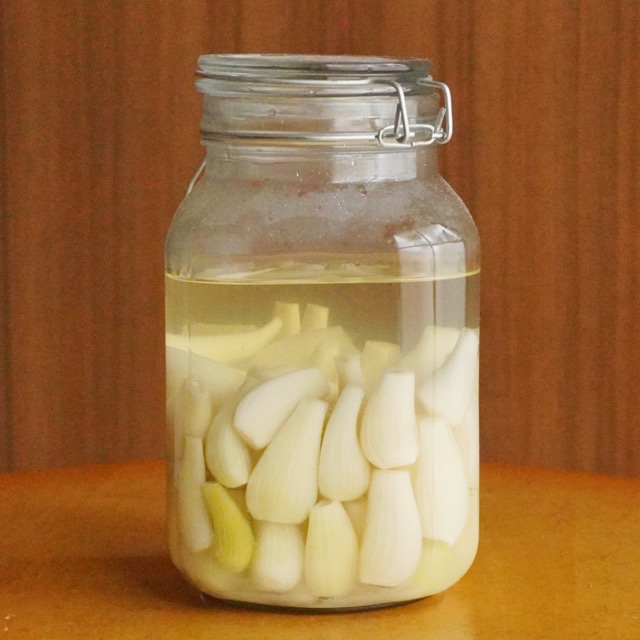

1.8リットル以上の容器にらっきょうを入れ、砂糖・塩・水も入れます。

私は瓶を振って砂糖と塩を溶かしましたが、最初に水に砂糖と塩を溶かしてから入れる方がいいです。

後からそう気づきました。

このように、あらかじめ漬け汁を溶かしておきます。

らっきょうを入れた瓶に、溶かした漬け汁を入れる。

これがスマートな方法かと思います。

このまま1ヶ月間放置したら完成です。

なるべく暑い場所に置いておきましょう。

直射日光が当たる場所でも大丈夫です。

我が家では室内に置くと匂いが広がるので、それと置き場所に困るという理由で、ベランダに置いています。

ベランダには直射日光が当たりますが大丈夫です。

暑い方が発酵が進んで美味しくなります。

らっきょうは、こんな事では腐りません。

めちゃくちゃ不潔な容器に入れたら別ですが、普通に洗った容器に入れたら大丈夫です。

容器を殺菌する必要もありません。

とにかく1ヶ月放置するのです。

これは洗いらっきょうで漬けたものです。

洗いらっきょうでもちゃんと発酵します。

漬ける際の注意点

らっきょうを漬けて1日くらい経つと発酵によってガスが発生します。

密閉瓶に入れておくと、ガスによって瓶の内圧が高まって、瓶が破裂する恐れがあります。

密閉瓶の場合は、ゴムパッキンを取り外して、密閉でなくしておきます。

という訳で、瓶を密閉しないように注意しましょう。

らっきょうの経過観察

それでは、漬けたらっきょうがどのように変化していくか観察します。

漬けて1日経った状態は、先ほどご紹介しました。

ガスが発生する動画が1日経ったらっきょうです。

そして、ガスと同時にらっきょうの匂いが部屋中に広がります。

漬けてから5日経過

発酵によるガスの発生は、ほとんど無くなりました。

漬け汁は少し濁っています。

漬けてから8日経過

浮かんでいたらっきょうが、沈み始めました。

そして、何故か細い方を上にして整列しています。

瓶をゆすっても整列を崩すことはありません。

漬けてから19日経過

ガスの発生は、完全に無くなりました。

それと同時に匂いが部屋中に広がることは無くなりました。

らっきょうは、なぜか全て同じ向きで整列して、そして沈んでます。

漬け液は白濁してます。

1個食べてみると、食べ頃まではまだ早いですが、十分に美味しいです。

あと10日ほど置いておくと、さらに美味しくなるでしょう。

漬けてから33日経過

漬け汁の濁り成分が沈澱して透き通ってます。

らっきょうは完全に沈んでいます。

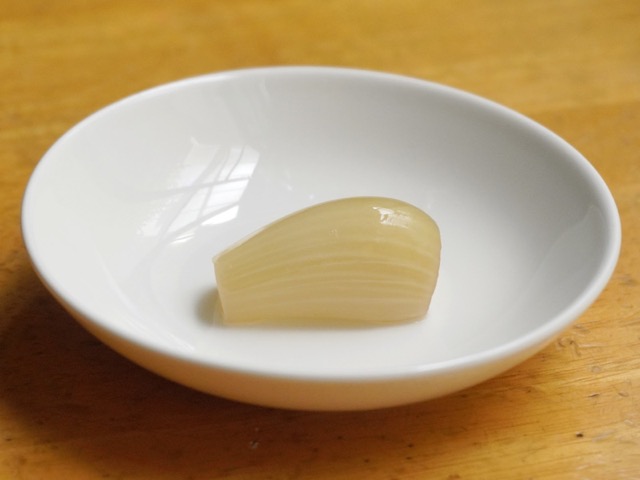

1ヶ月熟成発酵させたらっきょうを試食

美味いです。

酸味も出ています。

お酢の酸味でなく、乳酸発酵によってできた乳酸によるまろやかな酸味があります。

そして、発酵による味の深みと広がりがあります。

らっきょうの中心部まで味が染み込んでいます。

冷蔵庫で冷やして食べると、また一段と美味しいです。

満足の味です。

3ヶ月熟成させてみた

3ヶ月熟成発酵させました。

色が茶色く変化しています。

これは、真夏にエアコンが効いてない暑い部屋に置いてましたが、腐ってません。

発酵させるらっきょう漬けは、漬け汁に浸かっている限り腐ることはありません。

らっきょうが漬け汁に浸からずに空気に触れる部分があれば、そこにカビが生える事はあるので、ご注意ください。

蓋を開けると、このようになってます。

匂いは日数が経つにつれて弱まっている印象です。

新鮮な香りはありませんが、落ち着いた香りと言いましょうか、熟成味があります。

そして、らっきょうの層が口の中で剥がれやすくなって、口の中でバラけやすく、柔らかくなったような感じがします。

感じがするだけで、柔らかくはなってません。

3ヶ月経ったからと言って、美味しさがアップしてる訳ではありません。

1ヶ月漬けたものには新鮮な良さがあり、3ヶ月漬けたものには熟成された良さがあります。

381日熟成させてみた

これは1年以上(381日)放置してたものです。

色がさらに茶色っぽくなりました。

らっきょうの匂いは弱まっています。

そして、すごく柔らかくなっています。

茹でたかのような柔らかさになっています。

熟成味のある漬け汁が、らっきょうの全ての細胞内に完全に染み渡った感じです。

なかなか美味しいです。

漬け汁の有効利用法を2つ紹介

甘酸っぱいらっきょうの漬け汁ですが、この方法で漬けると、漬け汁も美味しい発酵調味料となります。

甘酸っぱいだけでなく、発酵による何とも言えない旨味があるのです。

そして発酵により、きっと健康にも良い効果をもたらしてくれるでしょう。

カレーに入れる

カレーを作る時に、例えば水を1リットル入れて煮込むレシピがあったとすると、水900mlと、らっきょうの漬け汁100mlの合計1リットルにして煮込むと良いです。

1割程度らっきょうの漬け汁を入れるという事です。

らっきょうは玉ねぎの仲間ですから、カレーに入れる玉ねぎの風味が増すような感じになります。

さらに発酵による何とも言えない旨味のあるカレーに仕上がります。

簡単に美味しくなるので、らっきょうの漬け汁があれば、カレーを作りたくなりますよ。

また、肉じゃがを作る時に、だし汁9に対してらっきょうの漬け汁1くらい入れると美味しくなります。

らっきょうは玉ねぎの仲間ですから、玉ねぎを入れて煮込む系の料理に漬け汁を入れると美味しくなります。

らっきょうの漬け汁ドレッシング

【材料】作りやすい量

らっきょうの漬け汁 大さじ1

醤油 大さじ1

みりん 大さじ1

酢 大さじ1

ピュアオリーブオイル 大さじ2

ごま油 大さじ1

塩 1つまみ

炒りごま 10つまみ

炒りごまは指で潰しながら入れます。

それ以外の材料は入れるだけで、混ぜるだけです。

ドレッシングを味わうために、レタスと茹でたオクラとトマトの簡単なサラダを作りました。

ドレッシングは、普通の和風ドレッシングという味です。

らっきょうの漬け汁は隠し味程度ですが、確実に良い味出してます。

まとめ

- らっきょうが売られているのは5〜6月だけ。

- らっきょうの下ごしらえは、皮を剥いて洗い先端と根の部分を切り落とす。

- 1kgのらっきょうを下ごしらえすると、およそ700gになる。

- 材料を瓶に入れて1ヶ月放置すると完成。

- 瓶を密閉しないように注意する。

- 1ヶ月熟成発酵させたらっきょうは美味い。

- 3ヶ月熟成発酵させたらっきょうもまた美味い。

- 1年熟成させたらっきょうもまた美味い。

- らっきょうの漬け汁もカレーやドレッシングなどに美味しく使える。

動画で説明

この動画は、らっきょう漬けを仕込んだ時から1年間そのらっきょうを追いかけて撮影しています。

1年以上かけて作った動画です。

情報量多くて見応えあります。

併せてご覧ください。