セイタカアワダチソウの美味しい食べ方

あの力強い野草のセイタカアワダチソウは、美味しく食べる事ができます。

セイタカアワダチソウの美味しい食べ方を3種類ご紹介します。

ホンマに美味しいですからね。

これを読めばセイタカアワダチソウを見る目が変わりますよ。

【目次】

1.セイタカアワダチソウについて

2.セイタカアワダチソウの効能

3.セイタカアワダチソウの採取

4.セイタカアワダチソウの味

5.セイタカアワダチソウのアク抜き

6.セイタカアワダチソウの料理法を考える

7.セイタカアワダチソウの白和え

8.セイタカアワダチソウのケーキ

9.セイタカアワダチソウパン

10.セイタカアワダチソウケーキとパンの味

11.セイタカアワダチソウ総括

12.まとめ

13.動画で説明

セイタカアワダチソウについて

皆様は、セイタカアワダチソウをご存知でしょうか?

私は、こんな有名な野草を知らない人は、居ないと思ってましたが、妻は「何それ?」といった様子で、知らない人もいるみたいなので一応説明しますね。

セイタカアワダチソウは北アメリカ原産のキク科の植物です。

1897年頃日本に観賞用やミツバチに蜜を取らせる蜜源用として日本にやってきました。

それが野生化して戦後に日本中に繁殖しました。

除草剤にもある程度の耐性があり、繁殖力があまりにも旺盛なため、路傍や空き地、河川敷、土手などに群生して、背丈がまっすぐ2m以上にもなり、秋に黄色い花を咲かせて、きれいな景色を演出します。

また、根から他の植物の生育を抑制する物質を出し、勢力を拡大します。(アレロパシー作用と言います。)

手段を選ばずにガンガン繁殖するから悪者扱いされています。

例えばこのような肩書きがあります。

・環境省の定める生態系被害防止外来種

・日本の侵略的外来種ワースト100

・外来生物法で要注意外来生物に指定

※要注意外来生物リストは、平成27年3月に廃止されました。

また、一時期は、花粉症の原因であると、悪者扱いされたりしました。

実際のところ花粉は、そう遠くへ飛ばないので花粉症の原因では無かったらしいです。

造成によって撹乱されたような土地では、在来種を駆逐して、セイタカアワダチソウの独壇場になったりもしますが、私が河川敷や土手などを見る限り、日本の在来種と仲良くやってるようにも見えます。

セイタカアワダチソウの効能

そんな、悪者扱いされているセイタカアワダチソウですが、実は薬草としての価値があるのです。

北アメリカでは古くからセイタカアワダチソウをお茶にして飲んでいました。

鎮静作用と抗菌作用があるそうです。

風邪やインフルエンザの予防、また腎臓結石の予防効果も期待できます。

また、セイタカアワダチソウの葉をすり潰して傷や火傷、虫刺されの薬としていたそうです。

こんなエピソードもあります。

ボストン茶会事件(1773年)の後、イギリスから紅茶を輸入できなくなり、紅茶の代わりにセイタカアワダチソウなどの草をブレンドしたお茶をリバティーティーと名付けて飲んでいたそうです。

上記のエピソードは正確に言うと、セイタカアワダチソウでなく、仲間であるアキノニリンソウの事なのですが、どちらもよく似ているので、同じ扱いとしました。

また、花が咲く前のつぼみを乾燥させると入浴剤になり、デトックス効果があるらしいです。

セイタカアワダチソウの入浴剤については以下の記事をご覧ください。

セイタカアワダチソウの採取

ここは京都の鴨川です。

河川敷を見てみると、いっぱい野草が生えてます。

河川敷を見てみると、いっぱい野草が生えてます。

近づいてみると、セイタカアワダチソウが生えてるのがわかりますか?

近づいてみると、セイタカアワダチソウが生えてるのがわかりますか?

これがセイタカアワダチソウです。

秋になると黄色い花を咲かせて良く目立つのですが、今は7月です。

この季節は、他の野草に紛れてわかりにくいですね。

地面から1メートルくらいの高さまで伸びてますが、先端の20cmくらいを切り取ります。

これが刈り取ってきたものです。

これが刈り取ってきたものです。

セイタカアワダチソウの味

まずは水洗いします。

まずは水洗いします。

洗った葉を1枚だけ生で食べてみると、凄い強烈な菊の香りが口に広がります。

洗った葉を1枚だけ生で食べてみると、凄い強烈な菊の香りが口に広がります。

菊の香りというのは、春菊の香りを強烈にしたものをイメージしていただけるといいです。

しばらくすると、口の中にアクが広がり、アクが強すぎて飲み込めませんでした。

分かりやすく言うと、口に入れてしばらくしたら、グエーってなったという事です。

繊維がざらざらして口に入れたら食感は悪いですが、噛んだら細かくなるので、物理的には飲み込みやすいですが、このアクなら、生で食べるようなものではありませんね。

茹でてアク抜きをしなければいけません。

セイタカアワダチソウのアク抜き

1分くらい茹でて、1時間くらい水にさらしておきます。

1分くらい茹でて、1時間くらい水にさらしておきます。

1時間くらい水にさらしたので、水分を絞ります。

1時間くらい水にさらしたので、水分を絞ります。

水から引き上げたら、水がすごい色に染まってますね。

水から引き上げたら、水がすごい色に染まってますね。

この水は捨てましたけど、これ入浴剤にできるんじゃないですか。

水分を絞りました。

水分を絞りました。

これでアク抜き完了です。

この状態で葉っぱを1枚食べてみると、アクはマイルドになって、強烈な菊の香りは健在です

飲み込む事はできましたが、飲み混んだ後に口の中にアクが広がってきました。

お茶を一口飲んで、アクを流し込みました。

セイタカアワダチソウの料理法を考える

なんとかこれを美味しく食べる方法を探ろうと思います。

実は、8年前にもこのブログでセイタカアワダチソウを食べるというのをやった事があります。

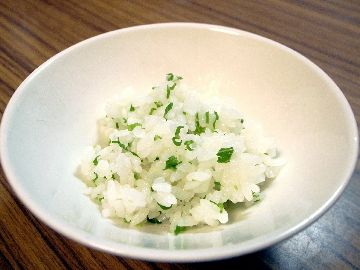

その時は、アク抜きしたセイタカアワダチソウを細かく切ってご飯に混ぜて、セイタカアワダチソウの菜飯を作りました。

これは、ものすごい菊の香りが口の中で爆発して、一口食べただけで、もう十分、勘弁してくださいという味でした。

その経験を踏まえて、今度はこれを白和えにしてみます。

セイタカアワダチソウの白和え

【材料】2人分

アク抜きしたセイタカアワダチソウ 10g

めんつゆ 少々

人参 20g

白滝 20g

いりごま 大さじ1

木綿豆腐 100g

味噌 小さじ1

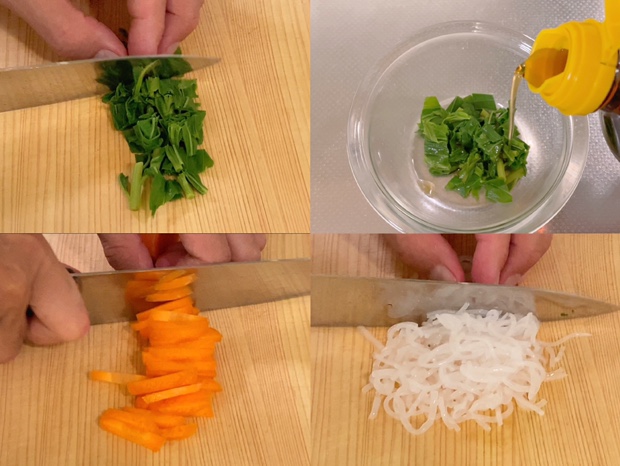

まず、セイタカアワダチソウを1センチほどの幅に切り、めんつゆを少しかけて下味を付けておきます。

まず、セイタカアワダチソウを1センチほどの幅に切り、めんつゆを少しかけて下味を付けておきます。

人参は、細かく千切りにします。

白滝は長いので、短くなるように切っておきます。

お湯を沸かして、人参と白滝を茹で、人参が柔らかくなったらザルで水を切っておきます。

お湯を沸かして、人参と白滝を茹で、人参が柔らかくなったらザルで水を切っておきます。

すり鉢にごまを入れて軽めに摺り、水切りした豆腐を入れてすり潰し、お味噌を少々加え混ぜます。

そこに、セイタカアワダチソウ、人参と白滝を入れて混ぜます。

そこに、セイタカアワダチソウ、人参と白滝を入れて混ぜます。

混ざったら完成なので、お皿に盛ります。

これが、セイタカアワダチソウの白和えです。

これが、セイタカアワダチソウの白和えです。

これが美味しいです!

人参や白滝や豆腐でセイタカアワダチソウの濃度を薄めましたから、春菊と同程度の香りしか感じません。

それでも、細かなセイタカアワダチソウの破片を噛むと、口の中で菊の香りが小規模な爆発を起こします。

それが良いアクセントになって、美味しく食べることができます。

さて、セイタカアワダチソウの白和えは、上手くいきました。

でも、ここまでは、まだ前置きなのです。

ここからが本番です。

ここからセイタカアワダチソウをもっと美味しく食べられる驚きの方法を2つご紹介します。

セイタカアワダチソウのケーキ

【材料】(18cmのパウンド型使用)

バター 150g

砂糖 110g

卵 3個

米粉又は薄力粉 150g

セイタカアワダチソウペースト 50g

茹で小豆 100g

ベーキングパウダー 5g

まずは、セイタカアワダチソウを細かく刻み、それをすり鉢ですり潰します。

まずは、セイタカアワダチソウを細かく刻み、それをすり鉢ですり潰します。

10分くらい、力強く押しつぶすようにすり潰して、やっと細かくなってきました。

まずは、このようにセイタカアワダチソウペーストを作ります。

室温で柔らかくしたバターを練り、砂糖を加えて、またよく練ります。

室温で柔らかくしたバターを練り、砂糖を加えて、またよく練ります。

卵を1個ずつ加え、その都度混ぜます。

卵を1個ずつ加え、その都度混ぜます。

米粉を2回に分けて加え、混ぜます。

米粉を2回に分けて加え、混ぜます。

セイタカアワダチソウペーストを加え、茹であずきを加え、ベーキングパウダーを加え、その都度混ぜます。

セイタカアワダチソウペーストを加え、茹であずきを加え、ベーキングパウダーを加え、その都度混ぜます。

混ざったら生地は完成です。

混ざったら生地は完成です。

バターを塗ったパウンド型に生地を流し入れます。

まず、180℃のオーブンで10分焼きます。

10分経ったら一度開けて、表面に切り込みを入れます。

さらに170℃で25分焼きます。

焼けたかどうか串を刺して確認してくださいね。

冷めたら完成です。

冷めたら完成です。

適当なサイズに切ります。

適当なサイズに切ります。

断面は、まるで抹茶ケーキのようですね。

さて、これの食レポは、後ほど。

さて、これの食レポは、後ほど。

その前に、もう1品セイタカアワダチソウパンを作ります。

セイタカアワダチソウパン

【材料】1斤分

強力粉 250g

砂糖 20g

塩 3g

バター 20g

セイタカアワダチソウペースト 50g

水 140ml

ドライイースト 3g

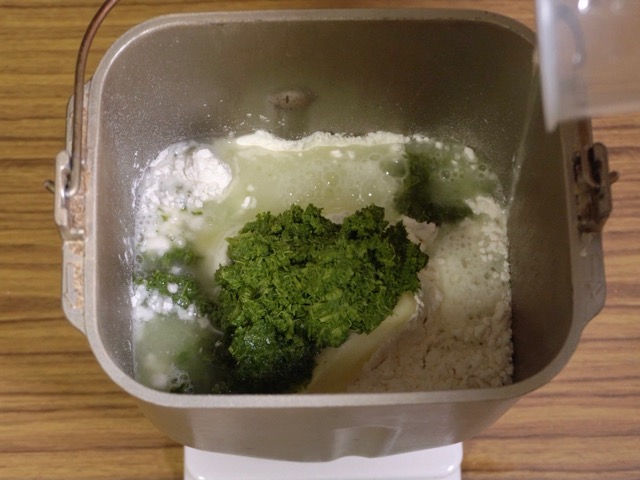

ホームベーカリーで焼きます。

ホームベーカリーで焼きます。

容器にドライイースト以外の材料を入れます。

本体のイースト容器にイーストを入れ、標準コースで焼きます。

焼けました。

焼けました。

切ります。

切ります。

綺麗な色の断面ですね。

これをオーブントースターでこんがり焼き、バターを塗りました。

これをオーブントースターでこんがり焼き、バターを塗りました。

セイタカアワダチソウケーキとパンの味

まずは、パンをいただきます。

口に入れたら爽やかな草の香りが広がります。

ヨモギに似てるので、ヨモギパンを想像していただければ良いです。

ヨモギのような柔らかくふんわりと香るのではなく、もう少しガツンと爽やかな香りが来ます。

どちらが良いとか悪いでなく、それぞれの個性だと思います。

ヨモギパンと同じレベルで美味しいです。

これが中村家の立派なブランチになりました。

中3の息子は、このパンに納豆とマヨネーズと粉チーズと胡椒をかけて、それを焼いて食べてました。

美味しいと言ってましたが、セイタカアワダチソウの味もへったくれもありませんね。

ケーキの味ですが、どうだと思いますか?

これがめちゃくちゃウマイです!!

ヨモギに似た香りとほろ苦さが最高です。

ヨモギよりも爽やかさが強いように感じます。

よくパウンドケーキなどには、レモンの皮を擦りおろして入れ、味のアクセントにしますが、セイタカアワダチソウの爽やかさが、レモンの皮と同じ役割を果たしています。

最初は、焼いてから12時間後に食べたのですが、さらにもう1日経ったものは、味がまろやかになってさらに美味しくなってました。

最初に食べた時は、ほろ苦さというか、少しアクのクドさが感じられましたが、もう1日経ったものは、そういったクドさが抜けて、ただただ美味しいばかりでした。

本当ですよ。

もし嘘だと思うなら、実際に作って食べてみてください。

セイタカアワダチソウ総括

このように、セイタカアワダチソウは注目すべき食材なのです。

ペースト状にすると、ヨモギと同様に使えます。

それなのに、誰も食材だなんて思ってません。

私が思うに、セイタカアワダチソウが日本に来てからの歴史が浅いからだと思います。

ヨモギなんて、平安時代から日本にあったそうですから、さまざまな利用法が知られてますが、セイタカアワダチソウが日本にやってきたのは、冒頭で説明した通り1897年頃です。

それが日本中で繁殖するようになったのは、戦後の事です。

食料が豊かになった時代に、野草を食材として注目する人は、あまり居ませんからね。

私のような野草料理を愛する人間は、どうやら少数派のようです。

まとめ

- セイタカアワダチソウは北アメリカ原産のキク科の植物。

- 日本の侵略的外来種ワースト100など、悪者扱いされている。

- 北アメリカでは古くから薬草として親しまれていた。

- 生では食えたもんじゃない。

- 茹でてアク抜きしても食えたもんじゃない。

- 白和えにしたら美味しい。

- すりつぶして、ペーストにすると、ヨモギと同様に利用価値がある。

- セイタカアワダチソウパンは美味しい。

- セイタカアワダチソウケーキもめちゃくちゃ美味しい

動画で説明

動画では、オトコ中村が出演して、実際にセイタカアワダチソウを食べて、料理して、熱く語っております。

おかげさまで2万回以上再生していただいてます。

動画でしかできない表現もありますから、併せてご覧ください。