そら豆以外の素材で豆板醤を作ってみたら

どうなるか実験してみた

前回は豆板醤の作り方をご紹介しました。

豆板醤は、そら豆で作りますが、そら豆以外の豆で豆板醤を仕込めばどうなるのかと思い、大豆と白花豆でも豆板醤を仕込んでみました。

もう一つ実験で、そら豆を使って唐辛子を入れずに普通の味噌も作ってみました。

というわけで、まとめると以下3種類の豆板醤もどきを作りました。

- 大豆で作る豆板醤もどき

- 白花豆で作る豆板醤もどき

- そら豆で唐辛子を入れずに作る豆板醤もどき

これら3種類の味と普通の豆板醤の味を比べてみたいと思います。

【目次】

1.大豆で作る豆板醤もどき

2.白花豆で作る豆板醤もどき

3.そら豆で唐辛子を入れずに作る豆板醤もどき

4.10月頃まで熟成させる

5.10月(完成)

5ー1.普通の豆板醤

5ー2.大豆で作った豆板醤もどき

5ー3.白花豆で作る豆板醤もどき

5ー4.そら豆で唐辛子を入れずに作った豆板醤もどき

6.これらを料理に使った味を比較する

7.中華味噌スープを作る

7ー1.普通の豆板醤を加える

7ー2.大豆で作った豆板醤もどきを加える

7ー3.白花豆で作った豆板醤もどきを加える

7ー4.そら豆で唐辛子を入れずに作った豆板醤もどきと一味唐辛子を加える

8.豆の原価について

9.予備知識

10.まとめ

11.動画で説明

大豆で作る豆板醤もどき

【大豆で作る豆板醤もどきの材料】(作りやすい量)

大豆 100g

米麹 50g

塩 20g

唐辛子 10g

大豆を一晩水に浸けて水分を吸わせます。

それを1度茹でこぼし、1時間くらい茹でて柔らかくします。

すり鉢で潰し他の材料を混ぜます。

味噌作りと全く同じ要領です。

味噌作りと違うところは、材料に唐辛子が入るという事だけです。

混ぜてる途中に水分が少ないと思えば大豆の茹で汁を足して水分を調節します。

それも味噌作りと同じです。

適当な容器に空気が入らないように押さえつけながら入れ、表面を平らにして空気に触れないようにラップをピタッと付け、蓋を閉めました。

これで仕込みはOKです。

白花豆で作る豆板醤もどき

【白花豆で作る豆板醤もどきの材料】(作りやすい量)

白花豆 100g

米麹 50g

塩 20g

唐辛子 10g

100gの白花豆を一晩水に浸けます。

100gだったものが水分を吸って204gになりました。

沸騰させたお湯に入れて、3分くらい沸騰させて一度茹でこぼし、改めて1時間くらいやわらかくなるまで茹でます。

茹でた白花豆の皮を剥きます。

潰して他の材料と一緒に混ぜ適当な容器に空気が入らないように押さえつけながら入れます。

表面にラップをぴたっと貼り付け、蓋を閉めました。

これで仕込みは完了です。

そら豆で唐辛子を入れずに作る豆板醤もどき

そら豆が鞘付きの状態で567gでした。

鞘から取り出したら120gになりました。

【そら豆で唐辛子を入れずに作る豆板醤もどきの材料】(今回作った量)

そら豆 120g

米麹 60g

塩 24g

そら豆を5分くらい茹で、皮を剥きます。

すり鉢で潰し他の材料を入れ混ぜました。

適当な容器に入れ表面にラップを貼り、蓋を閉じました。

これで仕込みは完了です。

10月頃まで熟成させる

これらは4月に仕込みました。

そのまま放置して10月まで約半年間熟成発酵させました。

私は、お味噌というものは夏の暑い時期を越す事で熟成発酵が進んで美味しくなると考えています。

熟成途中で天地返しと言って、蓋を開けてかき混ぜると美味しくなると言われてます。

しかし私は天地返しはやりません。

理由は面倒だからです。

10月(完成)

という訳で、4月から10月まで半年間完全に放置しました。

普通の豆板醤の作り方について今回は触れてませんが、詳しく知りたい方は前回の記事をお読みください。

普通の豆板醤

これは普通の豆板醤です。

これの味は、辛味旨味香り3拍子揃った、まさしく豆板醤という味です。

この味を標準としてインプットしておきます。

大豆で作った豆板醤もどき

色はちゃんと赤く染まっています。

蓋の付近の表面が黒くなってます。

少しカビにやられてしまいました。

まあ、味噌作りはこんなもんでしょう。

唐辛子に防カビ効果は無さそうです。

蓋を開けようとすると、蓋と一緒に表面のラップも取れました。

少し黒い部分が残ってるので、スプーンで取り除きます。

縁の部分を拭き取ります。

味はどうでしょうか。

口に入れた瞬間から辛さが爆発します。

この辛さは紛れもなく豆板醤です。

辛味旨味香り3拍子揃ってますが、ちょっと違います。

唐辛子由来の旨味や香りといった豆板醤と共通の味もあります。

そして、普通の大豆で作ったお味噌と共通の旨味や香りも感じられます。

やはり大豆で作った豆板醤という味です。

白花豆で作った豆板醤もどき

これも唐辛子の色素がしっかりと出て赤くなっています。

蓋を開けると、ラップがピタッと張り付いてるのが分かります。

ラップを剥がすと、ラップに何も付かずに綺麗に剥がれました。

表面のちょっとヤバそうな部分を取り除こうとスプーンを入れようとしましたが、表面の膜が意外と丈夫で、膜を突き破る事ができずにガードされました。

少し強めに力を入れて膜を突き破りました。

膜を引っ張って少しめくり、全部めくれました。

黒く変色した部分を取り除き縁の部分を拭き取りました。

見た目は豆板醤と変わりませんね。

辛味旨味香り3拍子揃ってますが、これもまた違います。

当然、唐辛子由来の旨味や香りといった豆板醤と共通の味があります。

そして、白花豆の甘みを感じました。

白花豆は白餡の材料としても使われますが、白餡のような甘みもあります。

白花豆が麹と一緒に熟成発酵した甘い味噌という味の中に、唐辛子由来の「辛味旨味香り3拍子」が加わったという味です。

そら豆で唐辛子を入れずに作った豆板醤もどき

緑色だったものが茶色くなりました。

蓋を開けます。

おお、これは作った量が少なすぎたために、量に対する表面積が広くなってカビにやられた度合いが大きそうです。

ラップをめくりカビにやられてるところを取り除き、容器の内側を拭き取りました。

味は、普通の味噌みたいになりました。

豆板醤と共通の素材で作ってると言えど、最も重要な唐辛子が抜けてますから、辛味だけでなく、唐辛子由来の旨味と香りもありません。

豆板醤とは全く別の味噌という味です。

豆板醤と比べるというよりも、普通の大豆で作った味噌と比べる方がいいです。

大豆の味噌と比べると、旨味の質や香りが違います。

どのように違うかと的確な言葉が見つかりませんが、とにかく素材が違いますから違っています。

これらを料理に使った味を比較する

次は、中華味噌スープを作って、そこにそれぞれの豆板醤を入れて味の比較をしたいと思います。

中華味噌スープは、鶏がらスープに味噌を溶かしたスープで、要するに味噌ラーメンのスープです。

味噌ラーメンに豆板醤を入れると美味しいですよね。

だから中華味噌スープに、これらの豆板醤を追加して、どのように味が変化するかを試してみたいと思います。

中華味噌スープを作る

【中華味噌スープの材料】(今回作った量)

水 500ml

鶏ガラスープの素 小さじ1.5

味噌 大さじ2

ネギ 1本

ネギを適当に切っておきます。

お湯を沸かして、鶏がらスープの素・味噌を入れ溶かし、ネギを入れて、ネギに火が通ったら完成です。

お椀によそいます。

普通の豆板醤を加える

では、まずはそら豆で作った普通の豆板醤です。

これを少し溶かします。

この味は期待通りです。

味噌ラーメンのスープに豆板醤を溶かした味です。

辛味と旨味と香りの3拍子がプラスされてパンチのある美味しさになっています。

この味を標準としてインプットしておきます。

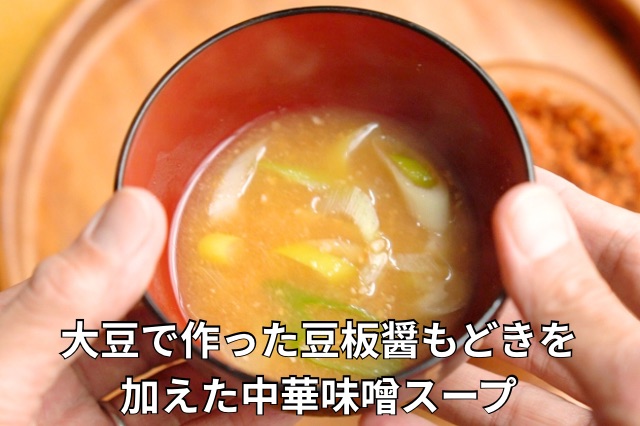

大豆で作った豆板醤もどきを加える

ほとんど豆板醤と違いを感じません。

辛味と旨味と香りの3拍子がプラスされてパンチのある美味しさになっています。

ただし、吟味すると香りと旨味の広がり方が違う事が分かりました。

どのように違うかと言葉で表現するのが難しいのですが、あえて言葉で表現すると以下のようになりました。

標準の豆板醤は旨味と香りが口の中でパーっと広がります。

大豆の豆板醤もどきは旨味と香りが口の中でパーっと広がります。

どっちも同じやないか!!

文字で表すと同じなのですが、YouTube動画で私は身振り手振りを加えて表現しました。「パーっと」と言った時の手の動きが違っていたのです。

考えて手の動きを変えた訳ではありません。

私の語彙力では手の動きでしか味の違いを表現できませんが、違う事は確かです。

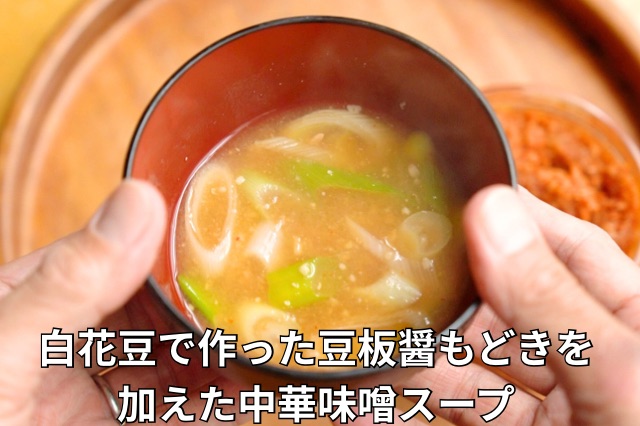

白花豆で作った豆板醤もどきを加える

こちらは明らかに違います。

これも辛味と旨味と香りの3拍子がプラスされてパンチのある美味しさになっています。

それだけでなく、白花豆の甘みもあります。

辛さのレベルは同じはずなのですが、甘みがあるために辛さをマイルドに感じます。

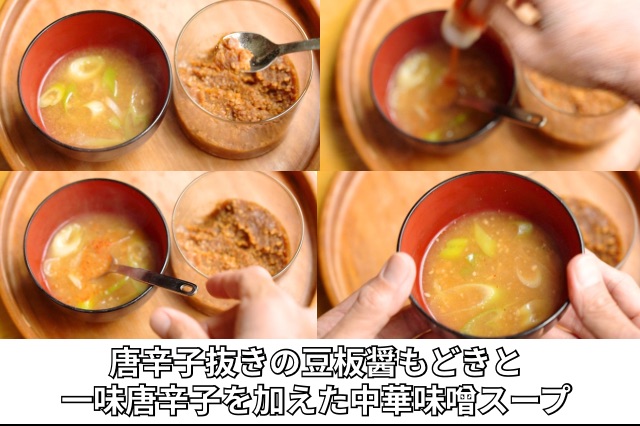

そら豆で唐辛子を入れずに作った豆板醤もどきと一味唐辛子を加える

そら豆で唐辛子を入れずに作った豆板醤もどきと一味唐辛子を入れました。

これで普通の豆板醤と原材料的には同じになります。

味はどうでしょうか。

辛味が薄っぺらく、安っぽい辛味に感じます。

豆板醤の辛味は均等な圧力のある辛味と言えますが、こちらはトゲのある不均一な辛味で、辛味が心地よくありません。

また、唐辛子由来の香りや旨味も感じられません。

やはり豆板醤は、唐辛子も一緒に長期熟成させてるために美味しいのだという事が分かりました。

豆の原価について

今回の実験を行う事になったキッカケは、そら豆ってコスパ悪くね?と思ったからです。

結論から言うと、デパ地下で買ったそら豆よりも白花豆の方が少し高かったですが、以下今回使った豆の原価についてです。

普通の豆板醤に使ったそら豆はデパ地下で買いました。

そら豆100gあたり108円という値段設定で642gだったので693円で買いました。

鞘から取り出したら170gになったので、豆100gあたり407円です。

白花豆は成城石井で300g入りのものを1242円で買いました。

100gあたり414円です。

大豆は業務スーパーで500g入りのものを450円くらいで買いました。

値段は記録してなかったので、だいたいの値段です。

100gあたり94円くらいになります。

唐辛子を入れずに作る豆板醤もどきに使ったそら豆は近所の野菜屋さんで買いました。

1パック162円で売ってたものを2パック買いました。

2パックで324円です。

2パック分の重さが567g

鞘から取り出せば120gになりました。

100gあたり270円になります。

【100gあたりの価格】

デパ地下のそら豆:407円

成城石井の白花豆:414円

業務スーパーの大豆:94円

近所の野菜屋さんのそら豆:270円

予備知識

今回、白花豆を使った理由は、そら豆と形が似ているために、似た味に仕上がるのではないかと思ったからです。

しかし見た目は似てますが、調べてみたら、そら豆と白花豆は近親種ではありません。

そもそもマメ科の植物は幅広く多くの植物があります。

だから、マメ科と一括りにして論ずるのはあまりに乱暴で、マメ科の⚪︎⚪︎属という所まで説明しないといけません。

そら豆 ソラマメ属

白花豆 インゲンマメ属

大豆 ダイズ属

以上の事は今回調べて知った事です。

どうでも良い情報かもしれませんが一応読者の皆様にも共有しておきます。

まとめ

- 豆板醤の作り方は味噌作りとほとんど同じ

- 味噌は夏の暑い時期を越す事で熟成発酵が進んで美味しくなると考えている。

- 天地返しは面倒だからやっていない。

- 唐辛子に防カビ効果は無さそう。

- どの豆で豆板醤を作っても美味しい。

- 唐辛子も一緒に熟成発酵させた方が美味しい。

動画で説明

動画は私が実演しております。

動画でしか表現できない事もあるので併せてご覧ください。