おからで味噌を作る 簡単すぎて環境にも良いサスティナブルクッキング

おからで味噌を作る事ができます。

作り方は超簡単!

おから・米麹・塩と、たった3つの材料を混ぜるだけです。

大豆を茹でて潰す工程が不要なので、ものすごく簡単にできてしまいます。

【目次】

1.おからは産業廃棄物

2.おからの美味しい食べ方

3.おからを入手する

4.味噌作りに最適な季節はいつ?

5.おから味噌の作り方

5-1.米麹と塩を混ぜる

5-2.おからと塩きりした米麹を混ぜる

5-3.熟成発酵させる(放置する)

6.10月が来たので味噌解禁

7.まとめ

8.当記事が他サイトで紹介されました

おからは産業廃棄物

おからとは、大豆から豆乳を搾った後に残る搾りかすです。

豆乳・豆腐・湯葉などを作ると、おからが残ります。

町の豆腐屋さんの前に、いつもおからが捨ててありますが、あれは、産業廃棄物として専門の業者が処理しているのです。

あれを見るたびに、おからを有効利用できないものだろうかと、思ってしまうのです。

日本豆腐協会の2011年の資料によると、日本国内で豆腐生産に使われた大豆の量は49万トン。

おからの発生量は「大豆×1.35倍」として約66万トン(水分:66~82%)のおからが発生したと推定されます。

大豆が水分を吸うから、おからの方が原材料の大豆よりも多くなってしまうのです。

【おからの利用割合】

飼料用:65%

肥料用:25%

その他:10% そのうち5~9%産業廃棄物

食品用は1%以下

5~9%産業廃棄物になっていて、それ以外は、だいたい有効利用されているようですね。

いや、まだ5~9%(計算すると約6万トン)が廃棄されているのです。

我々が、おからを有効利用すれば、もっと廃棄を減らせるかもしれません。

おからの美味しい食べ方

廃棄を減らすためには、おからをどんどん食べたらいいのです。

おからは、栄養面でとても優れていますから積極的に食べたいですね。

おからを食べるといえば、まず思い浮かぶのが卯の花煮です。

けど、卯の花煮で使用するおからの量なんて、たかが知れています。

さらに、卯の花煮を毎日食べると飽きますよ。

たまに食べるから美味しいのですよ。

おからをポテトサラダに混ぜて食べるという方法もありますが、おからの割合が多くなるとパサパサになって喉に詰まりそうなポテサラになってしまいます。

少量を混ぜるから美味しいのですよ。

他にもハンバーグに混ぜるとか、コロッケに混ぜるとか、クッキーに混ぜるとか、いろいろ方法がありますが、どれも少量を混ぜるから美味しいのです。

上記は、どれも少量しかおからを消費できません。

あと、私自身の体験ですが、糖質の摂取を減らすために、白ご飯の代わりに、お茶碗におからを入れて食べた事がありました。

あの時は、おからの食べすぎで皮膚にプツプツができたり痒くなったり体調が悪くなりました。

そうです、大豆は消化に悪いですし、大量に食べると身体に悪いです。

おからも例に漏れず大量に食べると身体に悪いです。

そこで、日本人は昔から大豆を発酵させ、味噌や醤油や納豆にして、消化を良くした状態で食べてきたのです。

先人たちの智恵に改めて関心してしまいます。

という訳で、おからを味噌にすると、大量に消費できて消化しやすくなり身体に良いのです。

身体に良いだけではありません。

環境にも良いのです。

おから味噌は、サスティナブルクッキングです。

サスティナブルとは、「持続可能な」という意味です。

持続可能な食糧生産ができたら理想ですよね。

おからを入手する

おからはスーパーでも売ってますが、豆腐屋さんに行って、捨てるおからを分けてくださいと言えば、タダで入手できます。

低コストで入手でき、ゴミを削減できて、おまけに身体にも環境にも良いという一石二鳥も三鳥も四鳥にもなるおからです。

我が家の近所に湯葉屋さんがあるのですが、店の前に、小袋に入れたおからを、ご自由にお持ちくださいと置いてあったりします。

また、営業時間が終わった夜に店の前を通ると、ゴミ袋に入れたおからが捨ててあったりします。

これを私が有効利用できれば、お店のゴミは減るし、私も味噌の原料をゲットできるのでありがたいです。

皆にとって良い事ですよね。

という事で、そのお店に行きました。

10kgくらいのおからが欲しいと伝えると

お店の人は、小規模なお店だから、おそらくその日は、2kgくらいしか準備ができないだろうとの事。

2kgでもいいから、お願いします。

…と、予約した当日に行くと、およそ8kgものおからを準備してくれてました。

おお!8kgなら十分だ。

ありがとう。

3240円です。

え!?

お金いるんかいな。

以前は無料でおからを分けていたけど、最近は200gで90円という価格設定になったとの事。

うわー!

きっちり商売されてしもた。

タダで入手できると書きましたが、不覚にもお金を払って入手しました。

そんなこんなで、おからをゲットしました。

おからの量がわかるように2リットルのペットボトルと並べて撮影しました。

このおからは、京都の湯葉屋さんのおからですから、原料の大豆は、日本産の名の知れたブランドの大豆を使った、良いおからなのです。

タダでゲットするのはムシが良すぎるのかも知れません。

仮に年間6万トンのおからが廃棄されていると考えると、私が8kgを買い取った事によって、0.000013%のおからを救ったことになります。

そう思うと、味噌作りにも社会的な意義が見出せるではありませんか。

味噌作りに最適な季節はいつ?

味噌作りは、たいてい12月から2月頃に行われます。

これは空気中の細菌が少ない季節だからといわれています。

それもあるでしょうけど、私は、昔の農家が秋に大豆を収穫し、冬の農閑期に仕込んでいたのではないだろうか、と考えています。

今では、スーパーに行けば1年中味噌の材料が手に入り、農閑期もクソも無いので、いつでも休日に仕込めばいいと思います。

おから味噌は大豆をゆでて潰す工程が不要なので、材料を混ぜるだけなので、仕事のある平日でも簡単に仕込む事ができます。

要するに、いつでも仕込みたいと思った時に仕込めばいいと思います。

ただ、味噌を美味しく熟成発酵させようと思えば、夏を越す事が大切です。

夏の暑い時期に熟成発酵が進むのです。

例えば、10月に仕込んで翌年の4月まで熟成発酵させたとします。

10月から翌年の4月と言えば、半年間も熟成させた事になります。

ですが、冬を越しただけではあまり熟成は進んでいません。

同じ半年間熟成させるなら、4月に仕込んで夏を越して10月まで熟成させると、美味しい味噌になっているでしょう。

10月に仕込めば、翌年の10月くらいまで熟成させなければ美味しい味噌にならないでしょう。

とにかく夏を越す事が大切です。

味噌を仕込む際は、今仕込んで10月まで待てるか、ご自身の意識に問いかけてみてください。

そう考えると、初心者は、おから味噌を6月頃に仕込んで10月に解禁という流れだと熟成期間が4ヶ月間と、とっつきやすいかもしれません。

おから味噌の作り方

【材料】

おから 8kg

米麹 2kg

塩 800g

※2020年1月25日注

上記のレシピは実際に作った分量ですが、塩分が少なく、腐敗のリスクが高まりますので、以下修正版のレシピをご参考にしてください。

【修正版の材料】

おから 8kg

米麹 3kg

塩 1200g

【手順】

1.米麹と塩を混ぜる。

2.おからと塩きりした米麹を混ぜる。

3.適当な容器に入れ、表面にラップをピタッと貼り付ける。

4.熟成発酵させる。(放置する)

5.暇があれば途中で天地返しをする。私は面倒なのでしない。

6.夏は越すべき。目安として10月まで熟成させる。

米麹と塩を混ぜる

米麹と塩を混ぜます。

これを麹の塩きりと言います。

ちなみにこの米麹は 自宅消費用の簡易版、鍋一つで作れる米麹(こめこうじ)の作り方。これで甘酒も作れます。 で紹介した方法で手作りしたものです。

おからと塩きりした米麹を混ぜる

おからと、塩きりした米麹を混ぜます。

おからとは搾りに搾った搾りかすなので、パサパサで硬いです。

なので、少し水を足して柔らかくします。

この時、水でなく豆乳を入れる人もいますが、私は水を入れます。

理由は、豆乳を買う費用が無駄に感じるからです。

水の量は、市販の味噌と同じくらいの硬さになる程度に入れるといいでしょう。

水が少しくらい多かろうが少なかろうが大した問題ではありません。

水が多くても少なくても、ちゃんと味噌になりますので、ご安心ください。

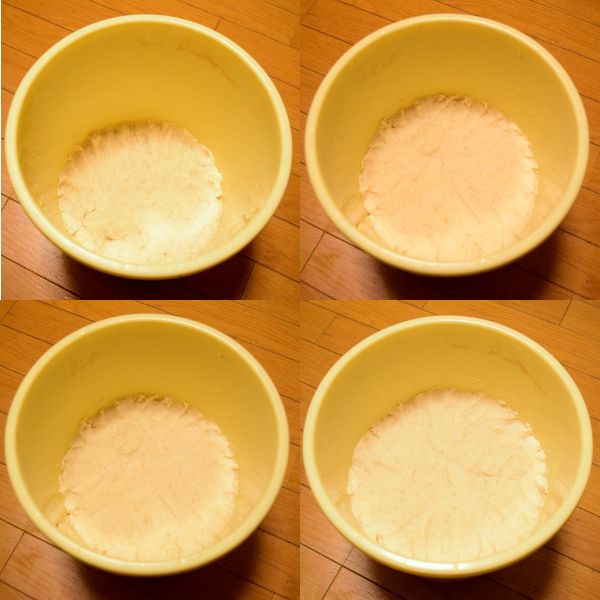

画像は、おから約800gと米麹約200gを混ぜています。

我が家にある一番大きいボウルで混ぜられる最大の量がこの程度なのです。

おから8kgを全て混ぜようと思えば、これを10クール行います。

混ざりました。

これが熟成発酵すると味噌になるのです。

では、熟成発酵させるために適当な容器に入れます。

適当な容器に入れ、表面にラップをピタッと貼り付ける

10リットルの漬物樽に空気が入らないように詰め込んでいきます。

→1クール目

→2クール目

→3クール目

→4クール目

と詰め込みました。

→6クール目

→7クール目

→8クール目

と詰め込んた所で、容器が満タンになったので、表面にラップをピタッと貼ります。

ラップを貼る際は、ラップと味噌の間に空気が入らないように、ラップにに隙間がないように、要するに味噌が空気に触れないようにピタッと貼りましょう。

味噌が空気に触れるとそこからカビが発生します。

カビは発生すれば取り除けばいいのですが、カビのついた部分ごと味噌を捨てるので、なるべく捨てる量が少なくなるように、カビを生やさないように注意します。

熟成発酵させる(放置する)

さらに3.6リットルのタッパーも満タンになり、仕込み完了です。

それでは、押入れにでも入れて熟成発酵させましょう。

説明してませんでしたが、この味噌を仕込んだのは2019年の1月です。

10月が来たので味噌解禁

10月まで放置しました。

6月頃に、一度蓋を開けて中を見ると、表面に少しカビが生えていたので、それを取り除いてます。

だから、完全に放置ではありませんでしたが、ほとんど放置でした。

3.6リットルのタッパーはこのようになっています。

6月頃にカビを取り除いてからは、カビが生えていない模様です。

10リットルの漬物樽はこのようになっています。

こちらも6月頃にカビを取り除いたので、いい状態です。

それでは、少し味噌を取り出します。

500mlくらいのタッパーに取り出しました。

これを冷蔵庫に入れて、普段の料理に使います。

残りの味噌は、また表面にラップをピタッと貼り、常温保存です。

常温保存と熟成を兼ねているのです。

小さいタッパーの味噌を使い切れば、またここから取り出し、また使い切れば取り出し、そうやって次第に無くなっていきます。

これは、もうすでに味噌として完成してますが、さらに熟成が進むと、また美味しくなり、その味の変化を楽しむ事もできるのです。

おから味噌で、豆腐とねぎの味噌汁を作りました。

完全に普通の味噌です。

おからだから何かが足りないなんて事は全く感じません。

丸大豆で作った味噌と比べて全く遜色ありません。

美味しいです。

秋になって涼しくなったので、温かい味噌汁が美味しいです。

まとめ

- おから味噌は、おから・米麹・塩と、たった3つの材料を混ぜるだけでできる。

- 年間、約6万トンのおからが廃棄されている。

- おから味噌は、原料のおからを低コストで入手でき、ゴミを削減できて、おまけに身体にも環境にも良く一石二鳥も三鳥も四鳥にもなる。

- 味噌の熟成は夏を越す事が大切、いつ仕込もうが夏を越して10月頃まで熟成させると良い。

- おから味噌は、普通の丸大豆で作った味噌と比べて全く遜色無い。

こんなに簡単で美味しいなら、今度は別の豆腐屋さんに行って、タダでおからをゲットして味噌を仕込もうと考えています。