本物のコンビーフの作り方

日本でコンビーフと言えば、あの缶詰のコンビーフを思い浮かべる人が多いと思います。

けど本物のコンビーフは、缶詰とは全く違うものなのです。

【目次】

1.コンビーフとは

2.本物のコンビーフの作り方

2−1.コンビーフの材料

2−2.ブライン液を作り肉を漬ける

2−3.肉を茹でる

2−4.切って食べる

3.市販のコンビーフの原材料を調べる

4.ほぐして固めるコンビーフを作る

5.まとめ

6.動画で説明

7.関連記事

コンビーフとは

コンビーフは英語で「corned beef」と書きます。

cornedとは塩漬けにした肉という意味です。

牛肉の塊を塩漬けにし、それを塩抜きし、茹でるか蒸したものが本物のコンビーフなのです。

昔の冷蔵庫が無い時代に、肉を保存しようと思えば、干し肉にするか、それとも塩漬けにするしか無かったでしょう。

それが、時代を経て、すぐ食べられる缶詰となリ、日本には缶詰が伝わったという事なのでしょう。

缶詰とは、もともと兵隊の食料として開発されたものです。

ナポレオンが命じて開発されたと言われています。

保存が効いて、持ち運びができて、すぐに食べられるので、映画や小説などでも兵隊の食料に缶詰のコンビーフがよく出てきます。

現代の日本では、保存食というよりも、食材の一つとして楽しまれているように思います。

コンビーフの缶詰はクルクル回して巻き取るタイプの缶ですよね。

あれが開けにくく、面倒だと思っていたのですが、逆に、あれを開けるのを楽しむ愛好家もいるようです。

今では、プラ容器のコンビーフもあり、簡単に開ける事ができます。

時代が変わりましたね。

本物のコンビーフの作り方

それでは、本物のコンビーフを作ってみましょう。

本物と言っても、肉を冷蔵庫がなくても保存が効くほどのレベルで塩漬けにするのは現代では無駄です。

適度な塩分濃度のブライン液(漬け込み液)で漬け込む方法を採ります。

海外のサイトでレシピをいくつも調べて練習した結果、それらの平均を取って日本の家庭でもできるレシピにしてみました。

コンビーフの材料

【漬け込み用材料】

水 1リットル

塩 25g

砂糖 大さじ1

醤油 大さじ1

シナモンスティック 1本

マスタードシード 小さじ1

黒胡椒の粒 小さじ1

クローブ 8粒

オールスパイス 8粒

ジュニパーベリー 12粒

月桂樹の葉 2枚

生姜 10gくらい

牛肉 1kg

玉ねぎ 小1個くらい

人参 20gくらい

セロリ 1本くらい

【煮込み用材料】

水 500mlくらい

塩 5gくらい

玉ねぎ 小1個くらい

人参 20gくらい

セロリ 1本くらい

ジュニパーベリーをレシピに加えたものの、日本ではあまり売ってないので、入れなくても良いです。

私も手に入りませんでした。

それで、こんなスパイスを買ってきました。

ステーキ&バーベキュー用のスパイスで、黒胡椒・マスタードシード・コリアンダーシードなどが入っています。

ブライン液を作り肉を漬ける

鍋に漬け込み用材料の牛肉以外全てを入れ、軽く沸騰させます。

火を止めて冷まします。

生の肉を漬け込むから完全に冷まさなければいけません。

急ぐ場合は氷を入れるといいでしょう。

適当な容器で肉と一緒に10日間漬け込みます。

時々肉を裏返したりしましょう。

毎日混ぜましょうという人もいますが、私は10日間で1回裏返しただけです。

10日後、色も変わり、ちょっと熟成香も出てきました。

肉を茹でる

肉を洗い、鍋に入れます。

肉を洗うのは、香辛料の粒がへばり付いているから、それを取り除くためです。

人参・セロリ・玉ねぎを切って入れ、塩を入れ、水をひたひたになるまで入れます。

2時間程度茹でます。

2時間茹でました。

もう肉が柔らかくなっているはずです。

これで完成なので、あとは適当に切って食べるだけです。

切って食べる

柔らかいので簡単に切る事ができます。

粒マスタードを添えていただきます。

味は、はっきり言って、パサパサでイマイチです。

柔らかいので口の中で簡単に崩れて、そしてパサパサする感じです。

肉の旨味が、茹で汁に出てしまったのでしょう。

香辛料の香りはありますが、肉の旨味はほとんどありません。

それでも、赤ワインと合います。

ワインと共にいただくと良いでしょう。

ご飯のおかずには、あまりお勧めできません。

こんなに手間暇かけて作ったのに、期待はずれでした。

初めて作った訳ではありません。

これを作る前に、練習で一度作ったのですが、練習より美味しくできたと思います。

しかし、いくら上手に作ってもあまり美味しくならないでしょう。

そもそも、これがコンビーフであるという事を、私の心は受け入れる事ができません。

どうも違和感を感じてしまいます。

コンビーフってのは、あの缶詰のような、ほぐして固めたものだというイメージが完全に定着しているのです。

だから、ほぐして固めたコンビーフを作ろうと思います。

市販のコンビーフの原材料を調べる

定番のノザキコンビーフと、明治屋のコンビーフです。

こんなのも試食しました。

これは冷凍真空パックのものです。

市販のコンビーフは、化学調味料で旨味を追加し、ゼラチンや増粘多糖類で固めているようです。

あと当然、発色剤も入っています。

発色剤の健康に関する評価の是非は置いといて、肉に火を通すと茶色くなりますが、発色剤を使うと、肉が赤くなるのです。

赤い方が美味しそうに見えますから。

ほぐして固めるコンビーフを作る

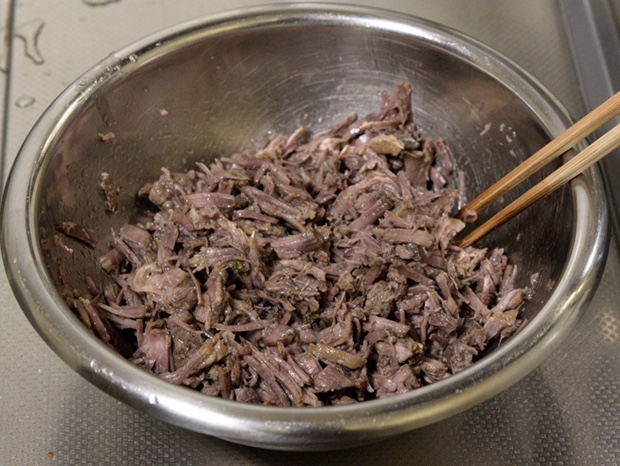

まず、コンビーフをほぐします。

煮汁を煮詰めます。

ハンドミキサーで野菜を細かく粉砕してドロドロにし、そこにほぐしたコンビーフを入れます。

クックゼラチンを1袋入れ、コショウを入れ混ぜます。

瓶に詰めたら、瓶詰めコンビーフの出来上がりです。

冷蔵保存すれば長持ちするでしょう。

右奥にある背の高い瓶は、煮汁のみを瓶に詰めたものです。

これは後にカレーを作った際に、この煮汁を入れました。

そしたら牛肉の出しが効いて美味しかったです。

冷えると脂が白く固まります。

中身はこんな感じです。

煮汁が固まって、ほぐした肉と一緒になってます。

口の中で煮汁が溶け、脂が溶け、肉の味と混ざるので、まさにコンビーフという味です。

市販品と違うのは、まず色ですが、それは発色剤によるものなので、味とは関係ありません。

とは言いながら、どうしても赤い方が美味しそうに感じてしまいます。

そして、化学調味料の旨味はありませんが、野菜が混ざっているので、味の広がりがあります。

やはり手作りの味がします。

また、ほぐして固めたコンビーフは、心が納得してくれました。

これこそコンビーフです。

まとめ

- 牛肉の塊を塩漬けにし、それを塩抜きし、茹でるか蒸したものがコンビーフ。

- 本物のコンビーフは塊なので切って粒マスタードを付けていただく。

- 赤ワインとよく合う。

- 日本では、ほぐして固めた缶詰のコンビーフが一般的。

- 塊のコンビーフをほぐし、煮汁と一緒にゼラチンで固めると出来る。

動画で説明

動画もご覧ください。

次回は、コンビーフを使った料理を紹介します。

関連記事

コンビーフをもっと安く簡単に作ろうと思って、牛ミンチで作る方法もやってみました。

外部サイトですが、鶏肉で作るとコンチキンになります。