りんご果汁から作るりんご酢の作り方【前編】

りんご酢は、りんご果汁を発酵させて作る発酵食品です。

ここでは、りんご果汁をうまく醗酵させてりんご酢を作る方法をご紹介します。

【目次】

1.りんご酢を作る流れ

2.シードルを作る

2ー1.シードルの材料

2ー2.シードルを仕込む

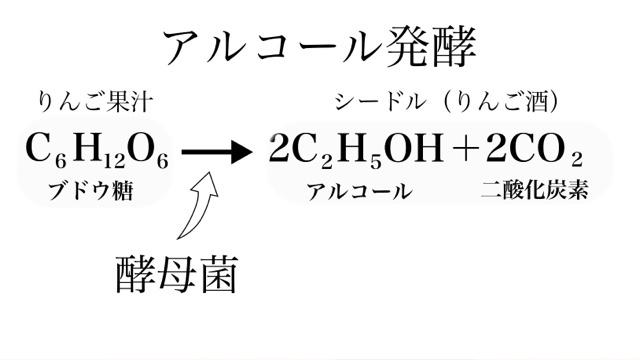

2ー3.アルコール発酵について

2ー4.発酵期間について

2ー5.シードルのアルコール度数について

2ー6.シードルの完成

3.前編のまとめ

4.動画で説明

↓以下は後編をお楽しみに

5.りんご酢を仕込む

6.りんご酢の完成

7.りんご酢の味

お酢のできる原理など、お酢作りの基本について詳しく知りたい方は

以下の記事をご覧ください。

今回は、この内容を踏まえた上で、ご説明します。

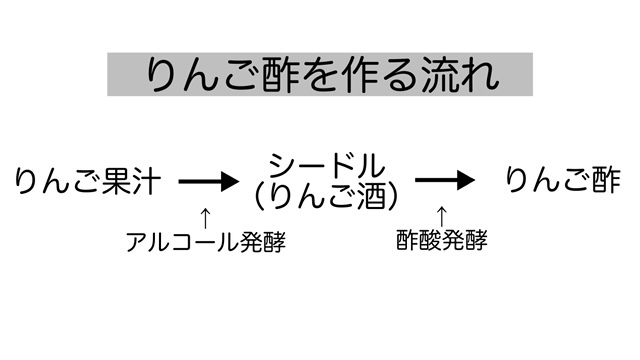

りんご酢を作る流れ

りんご酢は、まずりんご果汁をアルコール発酵させて、シードルと呼ばれるりんごのお酒を作ります。

次に、シードルを酢酸発酵させて、りんご酢を作ります。

このように2段階で発酵させて作ります。

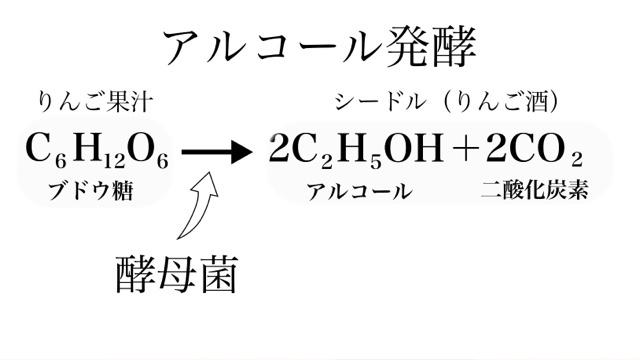

リンゴジュースがアルコール発酵によってシードルになる所の図です。

リンゴジュースに含まれる糖分を、酵母菌がアルコールと二酸化炭素に分解します。

これをアルコール発酵と言います。

こんな化学式覚えなくていいですよ。

アルコール発酵によって、糖分がアルコールと二酸化炭素になるという事だけ理解してもらえばいいです。

このアルコール発酵を行う酵母菌は、別名イースト菌と言います。

酵母菌とイースト菌というのは、呼び方は違いますけど、同じ菌の事です。

酵母を英語で言ったらイーストなのです。

だから酵母イコールイーストですからね。

アルコール発酵によって、リンゴジュースが、シードルに変わります。

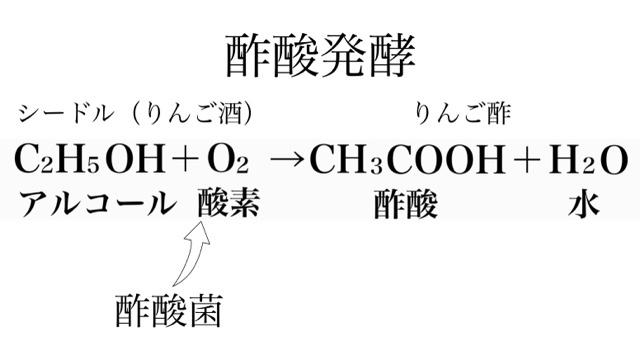

次に、シードルが酢酸発酵によってりんご酢になる所の図です。

シードルのアルコールを、酢酸菌の働きによって、酸素と結びつけ、それを酢酸と水に分解します。

これを酢酸発酵と言います。

この化学式も覚えなくていいですよ。

酢酸菌がアルコールと酸素を結びつけて、酢酸と水を作るという事だけ理解してもらえばいいです。

酢酸発酵によって、シードルがりんご酢に変わります。

このような流れでりんご酢を作ります。

りんご酢は、酵母菌と酢酸菌という2つの菌に活躍してもらいます。

それだけ難易度が上がるともいえますが、それだけ楽しいとも言えますね。

シードルを作る

シードルの作り方について、以下の6つの項目に沿ってご説明します。

【シードルを作る】

2ー1.シードルの材料

2ー2.シードルを仕込む

2ー3.アルコール発酵について

2ー4.発酵期間について

2ー5.シードルのアルコール度数について

2ー6.シードルの完成

1.シードルの材料

【シードルの材料】

果汁100%のりんごジュース 好きな量

ドライイースト 3g程度

砂糖 適量

砂糖の量や、砂糖を入れる理由については後述します。

これはスーパーで一番安く売られてたリンゴジュースです。

これを使ってシードルを作ります。

もちろん高くて美味しいりんごジュース使ってくださっても構いません。

生のリンゴを絞ってくださっても構いません。

ジュースの値段は問いませんけど、いずれにせよ果汁100%のものを使用してください。

なっちゃんのりんごジュースとかはダメですよ。

いや、だめではないですけど、なっちゃんでお酢を作ったらりんご酢とは言えないですね。

なっちゃん酢になってしまいますね。

なっちゃん酢!?

それも面白いかもしれませんね。

さて、それは置いといて

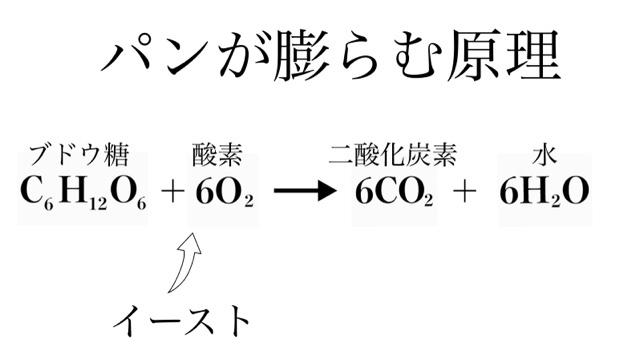

ドライイーストは、パンを膨らませるやつです。

どこのスーパーでも売ってますよね。

話は脱線しますけど、パンが膨らむ原理は、イースト菌がパン生地の糖分を分解して二酸化炭素を発生させるからです。

イースト菌は、酸素が豊富にある状況では、アルコール発酵は行わず、糖分と酸素を結びつけて二酸化炭素と水に分解してしまいます。

この反応を呼吸と言います。

パンは酵母菌の呼吸によって発生した二酸化炭素で膨らむのです。

この時、アルコールは、発生してません。

ここでは詳しく説明しませんけど、これは人間が行ってる呼吸と同じです。

パン生地内では、少しくらいアルコール発酵も行われてるでしょうけど、焼くときにアルコールは飛んでしまうので、イースト菌がアルコールを発生させるイメージを持ってない方もいるみたいですね。

イースト菌はパン作り菌と思ってる人もいるでしょう。

でも、イースト菌は、お酒作りになくてはならないです。

イースト菌といえば酒作り菌ですよ。

日本では個人が酒を作ってはいけませんが、酒造りを語らずに発酵食品のことを語るのは片手落ちです。

今、まさにりんご酢を作るために酒造りの説明を避けて通る訳には行かなくなりました。

酒造りを理解すれば、本当に面白い発酵食の世界が広がりますよ。

2ー2.シードルを仕込む

それではシードルを仕込みます。

ペットボトルなどの、何か清潔な容器にドライイーストを入れてから、リンゴジュースを入れ、蓋を閉めて、軽く振ってイーストを溶かします。

発酵が始まると炭酸ガスが発生するので、蓋を緩めに閉めて、ガスが抜けるようにしておきます。

もし蓋をぎゅっと閉めてたら、炭酸ガスが抜けずにりんご果汁の中に溶け込んで発泡性のシードルが出来上がってしまいます。

このペットボトルは、もともと炭酸水が入ってたペットボトルですから、密閉しても炭酸ガスの圧力に耐えられますけど、もし、ガラスの密閉瓶なんかで密閉すると、ガスの圧力で瓶が破裂する恐れがあるので、そういう容器の場合は、必ずガスが抜けるように密閉せずに、蓋を緩くしておきましょう。

蓋を完全に開けっぱなしにすると、雑菌やゴミが入るんで、蓋は乗せる程度でもいいので蓋は必要です。

それで、温かい部屋に置いておきます。

夏なら数時間で発酵が始まります。

冬なら暖かい部屋に置いておけば、1〜3日もすれば発酵が始まってくるでしょう。

冷蔵庫に入れておいてもゆっくりですが発酵は進みます。

話は脱線しますけど、ラガービールなんかは、5℃〜10℃くらいの低温で発酵させます。

ラガービールを手作りする時は、冷蔵庫の野菜室で1ヶ月くらい発酵させたりします。

2ー3.アルコール発酵について

アルコール発酵は、繰り返しになりますけどリンゴジュースの糖分を、酵母菌がアルコールと二酸化炭素に分解します。

アルコール発酵は分かりやすいです。

左側が、アルコール発酵が始まったリンゴジュースです。

そして右側は発酵が始まる前のリンゴジュースです。

左側が白濁してるのがわかりますか?

これは、この液の中で炭酸ガスが細かな気泡となって発生してるから、白濁して見えるのです。

液面は、このように、気泡がプツプツと出てきてます。

ペットボトルに耳を当てると、プツプツと発酵してる音が聞こえますよ。

アルコール発酵は、このように、見た目に分かりやすいです。

そして、発酵完了の見極めは簡単です。

これが完成したシードルです。

白濁が収まって、容器の底にオリが沈んでいたら発酵終了です。

発酵完了して、すぐに次の行程に移らなければならない、なんて事はありません。

このまま放置しておいても特に問題はありません。

気が向いた時に次の行程に移ればいいです。

2ー4.発酵期間について

発酵期間ですけど夏なら2〜3日で発酵終了するでしょう。

これは、2月の寒い時期に暖房の効いた暖かい部屋に置いてたので、発酵完了まで10日かかりました。

暖房の効いた部屋と言っても、留守中や、夜中は暖房切ってますから、暖かかったり寒かったりする部屋で、10日かかったという事です。

ラガービールのように時間はかかりますが、冷蔵庫の中でも発酵させることは出来ます。

冷蔵庫だったら1ヶ月以上かかるでしょうね。

2ー5.シードルのアルコール度数について

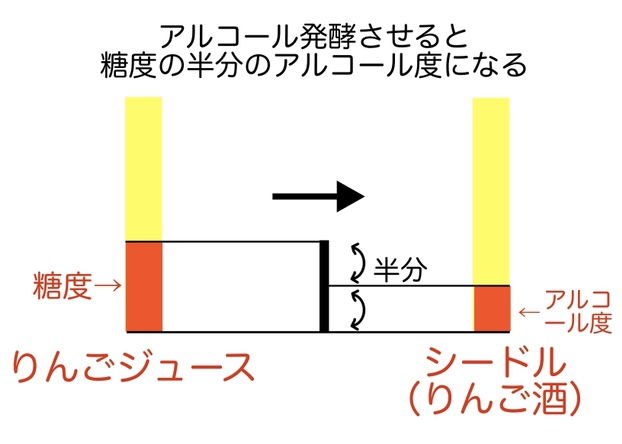

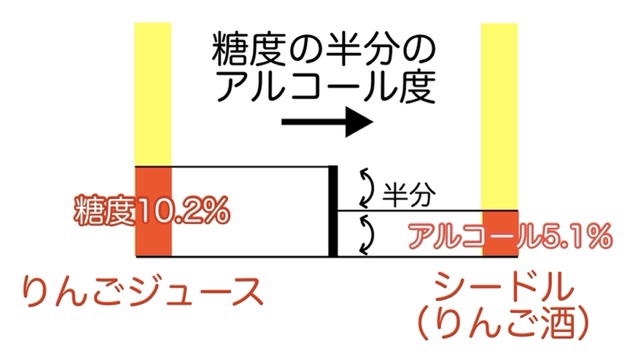

シードルのアルコール度数は、仕込んだジュースの糖度の、およそ半分のアルコール度数になります。

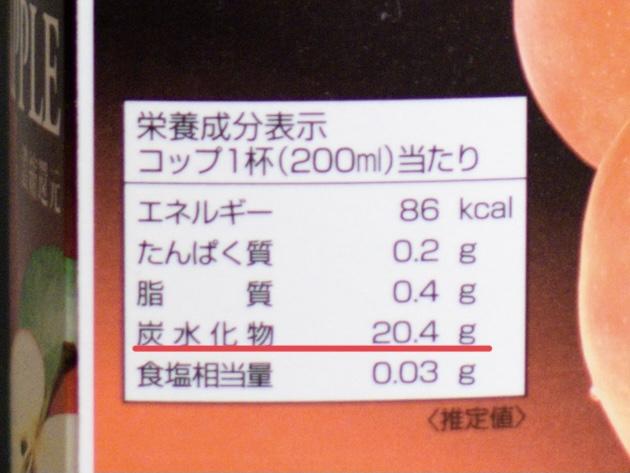

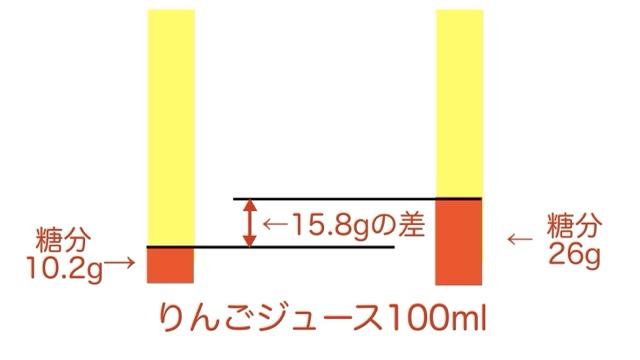

原料に使ったリンゴジュースの栄養成分を見てみると、コップ1杯(200ml)当たりの炭水化物が20.4gと書いてあります。

という事は、100mlあたりの炭水化物が10.2gですね。

炭水化物といえば、食物繊維も炭水化物に含まれますけど、このリンゴジュースに食物繊維は含まれないと考えると、このジュースの糖度は10.2%という事になります。

アルコール発酵させると、だいたい糖度の半分のアルコール度数のお酒になりますから、出来上がったお酒のアルコール分はおよそ5.1%です。

アルコール分が5.1%だと、ちょっと少ないです。

お酢を仕込むには、レシピの都合上、もう少しアルコールを強化したいです。

そこで、砂糖を加えて、アルコール分を高めたいと思います。

レシピの都合上、アルコールを13%にしたいです。

アルコール13%のシードルを作るには、リンゴジュースの糖度を26%に調節する必要があります。

使ったリンゴジュースの糖度は10.2%でした。

という事は、100mlあたり10.2gの糖分が含まれている計算になります。

それを100mlあたり26gの糖分にするには26から10.2を引くと、15.8 ですから

100mlあたり15.8gの砂糖を加える必要があります。

そして、このジュースは1パック900mlという中途半端な量ですから計算がややこしいです。

15.8 × 9 = 142.2

142.2gの砂糖を加えると良いです。

砂糖の量は、厳密に計らなくても良いですよ。

数グラムの差は十分許容範囲です。

という訳で、出来上がったシードルに、砂糖を加えてまた発酵させました。

改めて、シードルの材料を整理します。

アルコール分13%のシードルを作るためには、砂糖を加え糖度26%のりんごジュースにしてから発酵させるといいです。

【シードルの材料】

糖度10.2%のリンゴジュース 900ml

砂糖 142g

イースト 小さじ1程度

また、余談ですが、アルコール度数を高めるのは、15%くらいが限界です。

酵母菌が自らが作り出したアルコールによって酵母菌の活動が弱まってしまうためです。

だってアルコールって殺菌に使うでしょ。

酵母菌だってアルコールにやられてしまうんですよ。

酵母菌の種類によっては21%までいけるみたいですけど、どんなに頑張っても21%が限界です。

2ー6.シードルの完成

シードルは、最初にリンゴジュースだけでアルコール発酵させた時は10日で完成しました。

その後、砂糖を加えさらにアルコール発酵させた時は、完成ませ20日かかりました。

アルコール度を高めると発酵完了まで時間がかかるみたいです。

まあ、そんなわけで、シードルが完成したので、次のシードルを酢酸発酵させてりんご酢を作る段階へ進みたいと思います。

前編のまとめ

リンゴ酢は、まずリンゴジュースをアルコール発酵させて、シードルを作り

次に、シードルを酢酸発酵させてりんご酢を作ります。

そして、リンゴジュースにイーストを加え、アルコール発酵させて、シードルを作りましたが、出来たもののアルコール分を計算すると、およそ5.1%でした。

レシピの都合上、アルコール13%のシードルを作りたかったので、リンゴジュースに砂糖を加えてアルコール分を高めました。

そして、アルコール分がおよそ13%のシードルが完成しました。

次は、シードルを酢酸発酵させてりんご酢を作る段階に進みます。

動画で説明

動画では、オトコ中村が自ら出演してりんご酢について熱く語っています。

おかげさまで3万回以上再生していただいてます。

併せてご覧ください。