寿司の歴史と熟鮓(なれずし)についての話

なれずし(熟鮓)についてお話をしようと思います。

熟鮓とは超簡単に説明すると、ご飯と魚を発酵させた発酵食品です。

「なれずし」「熟れ寿司」「熟鮓」など色々な表記ができますが、名前の通り、寿司の一種です。

一種というよりも、熟鮓は寿司のルーツです。

【目次】

1.現代の寿司は江戸時代以降のもの

2.なれずしの歴史

3.室町時代になれずしは転換期を迎える

4.江戸時代に早ずしが登場する

5.発酵食品は保存食

6.現代は冷蔵庫がある

7.熟鮓を作った事があります

8.サバのなれずしを仕込む

9.熟鮓は11月まで完全放置

10.11月になりました

11.まとめ

12.動画で説明

現代の寿司は江戸時代以降のもの

現代の寿司といえば、ご飯に寿司酢を混ぜてシャリを作り、シャリと新鮮な魚介類を組み合わせていただくというのが現代の寿司です。

握り寿司なんて、典型的な現代の寿司ですね。

巻き寿司も、ちらし寿司も他にも色々ありますが、寿司というものは基本的に新鮮なネタを使い、発酵させるようなことはありません。

こういう現代のスタイルの寿司が作られるようになったのは、江戸時代以降ですよ。

それ以前の寿司は、熟鮓しかありませんでした。

熟鮓とは、冒頭でも述べた通り、ご飯と魚を発酵させた発酵食品です。

別に魚でなければいけないという事はありません。

動物の肉でも作られていたという記録がありますし、東南アジアでは今でも存在しています。

動物のなれずしについてまで説明すると話が広がりすぎるので今回は省略します。

とりあえず熟鮓は、お魚とご飯を発酵させて作ると思ってください。

動物の肉を使っての熟鮓については、今後挑戦してからじっくりとご紹介したいと思います。

なれずしの歴史

日本において熟鮓の始まりというのは、実際のところわかりません。

熟鮓の化石とかあれば年代が推定できますけど、そんなものはありません。

私の想像では、稲作と同時に熟鮓の技術も入ってきたのではないかと想像してます。

日本に稲作が伝わったのがおよそ3千年前ですから、その頃には熟鮓はあったと想像してます。

私の想像ですよ。

なれずしが、文献資料で最初に登場するのは8世紀前半に律令国家の基本法典として編纂された「養老令」の賦役令というところに貢納物としてなれずしが登場します。

「なれずしを献上しました。」みたいに書かれていたようです。

その文献から、8世紀前半には、すでになれずしがあったという事はわかりますが、いつから始まったという文献資料は見つかってません。

室町時代になれずしは転換期を迎える

なれずしで有名なのが、滋賀県の鮒寿司です。

鮒寿司はご飯と魚をしっかりと醗酵させた古来からのスタイルの熟鮓です。

こういったしっかりと発酵させるタイプの熟鮓は、素材は製法が違いますが東南アジアの熟鮓と大きな違いはありません。

同類のものです。

そういう熟鮓は、室町時代になると、日本独自の変化が始まります。

室町時代に生なれずしというのが登場しました。

生なれずしというのは、短い熟成期間で、ご飯に酸味が出始めたくらいで食べるというものです。

早ければ仕込んでから3〜4日で食べ始めます。

発酵によってご飯に酸味が出てきて、酢飯みたいな味になります。

10年くらい前ですが生なれずしを作った事があります。

これは6月に塩サバを1週間熟成させて作ったものです。

ご飯は酢飯のような酸味になり、鯖もシメサバみたいになって美味しかったですよ。

詳しくは以下の記事をお読みください。

こういう生なれずしは、保存食ではなく、こういう味に作ることが目的の嗜好食品として作られるようになりました。

祭りや宴会などの時に、その時に食べ頃になるように仕込むという作り方がされるようになりました。

それまでの熟鮓は、魚を保存するためのものでしたが、美味しく食べるために作られるというように、目的が変わってきたのです。

さらに、魚でなく、ご飯を食べる事が目的の寿司も登場するようになりました。

江戸時代に早ずしが登場する

江戸時代に入り、ご飯に酢を混ぜる事で、寿司メシを手っ取り早く作る方法が登場しました。

そこからの寿司の多様な変化についてはもはや説明するまでもありませんね。

日本独自の寿司となり、それが海外でも取り入れられ、海外の寿司が日本に逆輸入されるようになりました。

お寿司は発酵食品でなくなりました。

そんな訳で、熟鮓は寿司のルーツなのです。

そして、なれずしは発酵食品です。

発酵食品は保存食

発酵食品は言い換えれば保存食です。

食品を発酵させる技術は食品保存技術です。

発酵によってただ保存できるだけでなく、微生物の働きで食材が味も形も変化するという所が面白いと思います。

しかも、発酵食品といえば大抵は健康に良い効果をもたらしてくれるという優れものです。

保存ができて健康に良くなるって面白くてありがたいです。

昔は、ある季節にお魚が旬を迎えて大量に獲れたりすると、焼いて食べて、煮て食べて、そればっかり食べる事になります。

それでも食べきれなかったら、保存して冬などに備えますよね。

干して保存するのも一つの方法ですよね。

そして、熟鮓するっていうのも保存方法の一つです。

滋賀県の鮒寿司は塩漬けした鮒とご飯を交互に積み重ねて重石をして置いておくと、勝手に乳酸発酵が始まって、腐敗菌を寄せ付けず、長期間保存が効くようになります。

味は、魚が乳酸発酵した独特の酸味と旨味があり、チーズのような独特の発酵臭があるから、好き嫌いが分かれる味ですね。

しかし、乳酸発酵のおかげでお腹に優しい食べ物になります。

現代は冷蔵庫がある

現代では、普通の家庭に冷蔵庫も冷凍庫もあるから、魚を熟鮓にしてまで保存しなくても、いくらでも保存方法がありますよ。

なれずしにしてまで保存する必要はありませんが、こういった伝統的な発酵食品の技術は大切にしていきたいですよね。

そして、技術を大切に残していくために、こういったものを、実際に作ってみるというのも面白いですよ。

研究家としての視点で熟鮓を作ってみるのも面白いと言いましたが、料理人の視点か見ても面白いですよ。

発酵食品というのは調味料では絶対に出せない味が出ます。

発酵食品は上手に切っても煮ても焼いてもあまり変わりません。

微生物が美味しくしてくれます。

そこが面白いです。

熟鮓を作った事があります

5年前にこういう記事を書きました。

生のイワシを夏のベランダに放置して作りました。

この時は、白ワインとよく合う熟鮓ができました。

詳しく知りたい方は読んでくださいね。

そして、今年2025年の6月にサバでなれずしを仕込みました。

11月まで5ヶ月間熟成発酵させました。

では、仕込む様子からご覧ください。

サバのなれずしを仕込む

スーパーで塩サバを買ってきました。

生の鯖を買ってきて塩漬けにしてもいいですが、塩サバを使うと楽です。

まずは、キッチンペーパーで余分な水分を吸い取り、皮をめくります。

まな板に乗せて、骨を取り除きます。

骨を取り除く事は必須ではありませんが、完成品に骨があると食べにくいので前もって取り除いておきます。

これで下ごしらえOKです。

炊いたご飯1合半に塩2gを混ぜました。

ご飯を適当に3等分にして丸めておきます。

サバと一緒にしました。

握り寿司のデカい版みたいになりました。

葉蘭でで包み、料理用のタコ糸で縛りました。

葉っぱで包んでるのは、植物性の乳酸菌が葉に付いているために、それが乳酸発酵の助けになるのではないかと期待してるからです。

だから、葉蘭でなくても竹の皮でもいいですし、キャベツでも白菜でもいいと思います。

ただし、キャベツや白菜のような水分を含んだ葉は、乾燥させるなど水分を取り除いておかなければいけません。

葉で包まなくても何かの葉を一緒にラップで包んでも良いかと思います。

葉無しでラップだけで包んでも良いかどうかは、多分ラップだけでも問題ないと思いますが、今後検証します。

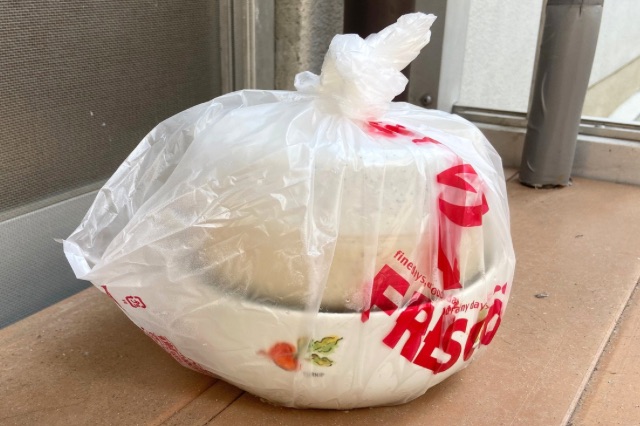

少し深さのある容器に押し込んで無理やり詰め込みました。

重石をのせました。

隙間に3%くらいの塩水を入れます。

こうして、熟鮓が空気に触れないようにします。

さらに押さえて余分な空気を抜き、ビニール袋に入れて、口を結んでおきます。

このままベランダに起きました。

ベランダに置いたその日の晩に、野良猫が来てガサゴソやろうとしました。

たまたま気づいたから「あ、コラ!」って追っ払いました。

まさか猫対策が必要だなんて考えてませんでした。

上からバケツを被せました。

これで猫対策もOKです。

熟鮓は11月まで完全放置

このまま11月まで何をしたかというと、何もしてません。

1度もバケツをどけて様子を見る事もしませんでした。

そのほうが食べる時のドキドキワクワク感があるじゃないですか。

京都の猛暑もそのままクソ暑いベランダに放置したままです。

さぞかし発酵が進む事でしょう。

11月になりました

バケツを取ってみます。

おっと閲覧注意ですよ。

次に美味しそうな画像と正反対の画像をお見せしますからね、

気分を害する方がいるといけないので、画像をボカしてます。

画像をクリックするとボカしてない画像を見る事ができます。

虫を発生させてしまいました。

コバエですよ。

まさかコバエにやられるとは不覚です。

今シーズンは納豆にもコバエを発生させてしまいました。

これで今年二回目のコバエです。

コバエが発生したものを食べても毒ではありませんが、私は虫を食べる事に抵抗があるので、残念ながらこれは廃棄処分になります。

ちなみにカビが発生したものを食べる方が身体に悪いです。

袋を開けて重石をとってみると、鯖の乳酸発した匂いです。

腐敗菌にはやられてません。

クソ暑い猛暑を腐敗菌にやられずに乗り越えた模様です。

虫さえ居なければ美味しく食べる事ができたでしょう。

YouTubeのコメントで熟鮓のボツリヌス菌や黄色ブドウ球菌に対しての対策はどうしてるのかという質問がありましたが、私の考えは、しっかり乳酸発酵していればボツリヌス菌を含め食中毒を起こす菌の事を気にする必要はないと思っています。

しっかり乳酸発酵してるかどうかは、味と匂いで判断します。

今回は、食べてないので味は分かりませんが、匂いはしっかりと乳酸発酵してる匂いしてました。

仮に食べてみて「あれ?おかしいな。」と感じたらそれ以上食べないようにします。

自分の感覚で判断するしかありません。

というわけで、次回からはちゃんとハエ対策もするように気をつけたいと思います。

まとめ

- 熟鮓は寿司のルーツ。

- 現代の寿司は江戸時代以降に作られるようになった。

- 寿司は室町時代から日本独自の変化が始まった。

- 熟鮓は魚を保存するための技術。

- 乳酸発酵の力で腐敗菌を寄せ付けなくなる。

- 腐敗菌を寄せ付けなくても虫には要注意。

いろいろなれずしについて語りました。

熟鮓は発酵食品の面白さが詰まってると思います。

またいろんな熟鮓を作ってみようと思います。

今回は触れませんでしたが、動物の肉でも作る事ができるので、それも試してみたいと思います。

また来年の春が来たらいろんな熟鮓を仕込もうと思います。

お楽しみにお待ちください。

動画で説明

動画では私が実演しています。

動画でしか表現できない事もあるので併せてご覧ください。