天然酵母ジンジャーエールの作り方

(酵母が炭酸にしてくれる方法)

今回は天然酵母ジンジャーエールを作ります。

普通のジンジャーエールとは違い、炭酸水を使わずに、天然酵母の力で炭酸にしてしまいます。

天然酵母の働きが大きな鍵を握る製法です。

詳しいことは作りながら説明します。

【目次】

1.天然酵母ジンジャーエールを作る流れ

2.手順1.ジンジャー天然酵母液を作る

2ー1.酵母液について説明

2ー2.ジンジャー酵母液を仕込んで4日後

2ー3.さらに1週間経過仕込み開始から11日経過

2ー4.スパイスの防腐効果

2ー5.助っ人酵母の登場

3.手順2.ボトル詰め

4.搾りかすも有効利用

4ー1.搾りかす酵母液を仕込んだ翌日

5.手順3.2次発酵させる

5ー1.2次発酵について説明

6.ボトル詰から2日経過で完成

7.天然酵母ジンジャーエールを試飲

7ー1.妻の感想

7ー2.bob氏の感想

8.天然酵母ジンジャーエールはイギリス発祥

8ー1.ジンジャーエールとジンジャービアの違い

9.まとめ

10.動画で説明

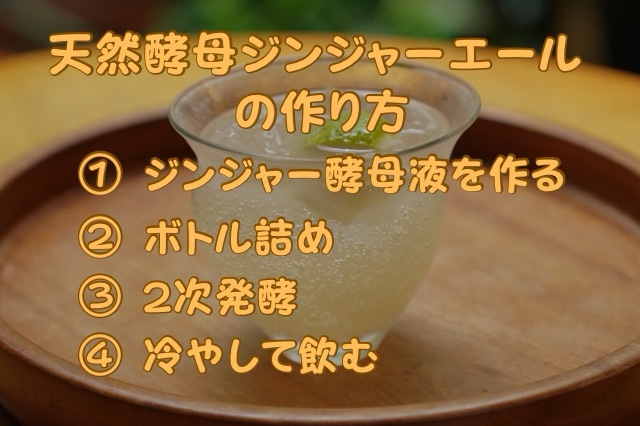

天然酵母ジンジャーエールを作る流れ

まずは、天然酵母ジンジャーエールを作る流れから説明します。

天然酵母ジンジャーエールを作る流れです。

天然酵母ジンジャーエールの作り方

1.ジンジャー酵母液を作る

2.ボトル詰め

3.2次発酵

4.冷やして飲む

こういう流れになります。

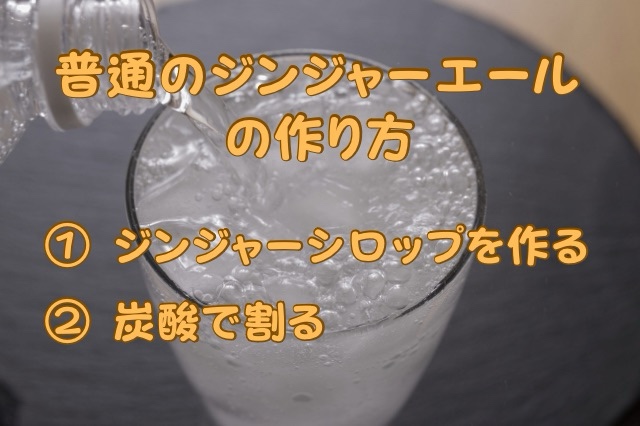

ちなみに普通のジンジャーエールは以下の通りです。

普通のジンジャーエールの作り方

1.ジンジャーシロップを作る

2.炭酸水で割る

こういう流れで作ります。

外部サイトですが、私の執筆記事で普通のジンジャーエールの作り方について書かれた記事があるので、参考にしてください。

手順1.ジンジャー天然酵母液を作る

では、手順1のジンジャー酵母液を作ります。

【ジンジャー酵母液の材料】(ジンジャーエール2リットル分)

生姜 20g程度

砂糖 大さじ1程度

シナモンスティック 1本

クローブ 3粒程度

ブラックペッパー 10粒程度

水 100ml程度(瓶が満タンになる量)

今回使った生姜はこれです。

有機栽培のものになります。

有機栽培の方が慣行栽培のものよりも酵母が元気な傾向があるのでこれを使いました。

まずは、生姜をすりおろします。

180ml程度の瓶に全ての材料を入れ蓋を閉めて、瓶を振って砂糖を溶かします。

このまま室温で置いておきます。

酵母液について説明

ここまでの説明を理科に弱い人でもわかるように説明しますね。

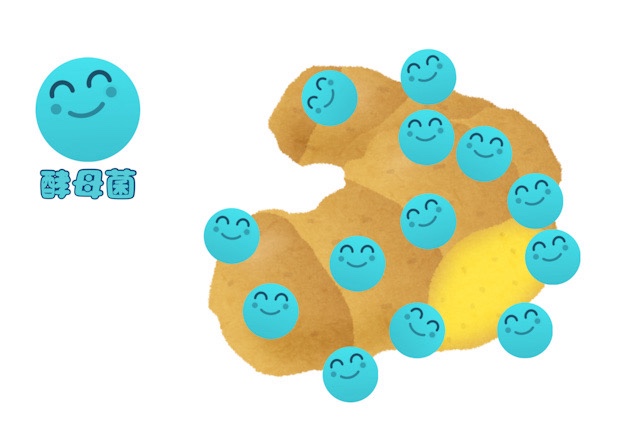

まず、これは生姜です。

生姜には、こんなイメージで天然の酵母菌が棲みついてます。

これはイメージですよ。

そして、瓶にすりおろした生姜を入れました。

そしたら、瓶の中に生姜と一緒に酵母菌が入りました。

この瓶を置いておくと…

この酵母菌が砂糖を餌にして増殖して、こんなイメージで増えます。

酵母菌が増殖した液体を酵母液と呼んでます。

瓶の蓋を閉めましたが、それによって酸素の供給が絶たれ、カビなどの腐敗菌が活動できなくなります。

酵母菌は酸素が無くても生きていけます。

また、乳酸菌も酸素が無い環境を好みます。

そして、酵母菌と乳酸菌は仲良く共存できます。

乳酸菌は善玉菌だから乳酸菌が居ても困りません。

あまり乳酸菌が活発になると酸味が出ますが、ジンジャーエールを作るのが目的だから、ジンジャーエールに酸味が加わっても全く問題ありません。むしろ爽やかで美味しくなるかもしれません。

ちなみに今までこの方法で酵母液を仕込んで酸味が強く出た事は1度もありません。

というわけで、瓶の蓋を閉めて置いておくと腐敗菌が活動できなくなり、酵母菌が育つにのに都合の良い環境になるのです。

以下の記事で酵母液の作り方について説明してます。

この記事は天然酵母パンの作り方なのですが、酵母液を作るまでの過程は共通してます。

これを読んだら酵母液に関して詳しくなりますよ。

ジンジャー酵母液を仕込んで4日後

4日経ちました。

色が変わりました。

あまり酵母菌が活動してるように見えません。

蓋を開けても、酵母菌が活動してたらシュワシュワーと炭酸ガスの気泡が出ますが、そうなってません。

匂いは美味しそうなジンジャーエールの匂いしてます。

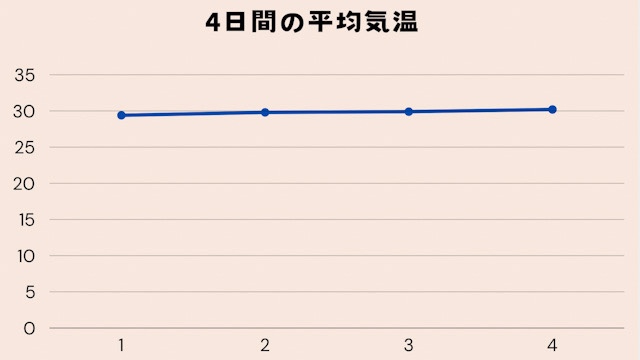

この4日間の気温を見てみましょう。

このグラフは4日間の平均気温の推移です。

30℃あたりを推移してます。

この4日間は、最高気温が35℃程度で、最低気温が25℃程度で平均気温が30℃程度だったわけです。

という事で、気温は十分過ぎるほど高い事がわかります。

気温が高い方が酵母菌が活発に活動するので、これだけ暑かったら、たいてい1日で元気な酵母液になるはずです。

ちょっとおかしいと思いながらも、もうしばらく様子を見てみます。

さらに1週間経過仕込み開始から11日経過

さらに1週間経ちました。

少し気泡が出たり、胡椒の粒が浮かんだりと、酵母菌が活動してる兆候は見られます。

しかし蓋を開けてもシュワシュワーとはならないです。

気温はグラフに表すまでもなく、ずっと最高気温が30℃を超える真夏日でした。

それなのにおかしいなぁ。

スパイスの防腐効果

もしかしたら、スパイスの防腐効果が効いて酵母菌の活動が弱まってるのかもしれません。

そこでスパイスの防腐効果について調べてみました。

今回使ったブラックペッパーとクローブについては、防腐効果はあると言われてますが、それほど強い効果ではなさそうです。

肉の保存にブラックペッパーなどを使いますが、スパイスよりも一緒に使う塩の方が防腐効果が強く、スパイスは肉の臭みを取るなど風味付けの意味が強かったという記述もあって、それには納得しました。

しかし、シナモンの防腐効果についてはちょっと違いました。

シナモンは、その防腐効果を活かして、古代エジプトではミイラ作りや肉類の保存に利用されてたとの事でした。

やはり防腐効果が効いていたと考えられます。

スパイスを入れなかったらもっと酵母が元気に活動します。

酵母液を作る段階でスパイスを入れるのはやめたほうが良さそうです。

生姜と砂糖と水だけで酵母液を作って、ボトル詰めの段階で、スパイスを煮出した液と一緒にするといいかもしれません。

また、生姜さえ入っていれば他のスパイスは別に入れる必要はありません。

作ってみようと思っている方は、そこら辺うまく調節してみてください。

では、私はジンジャー酵母液がうまく育ってないので、助っ人の天然酵母を使おうと思います。

助っ人酵母の登場

これはメロンの種で作った酵母液です。

メロンを食べる時に普通は種を捨てます。

そのメロンの種の部分で酵母液を作ったのです。

この酵母液はシュワシュワ泡立ってません。

最初はシュワシュワしてましたが、冷蔵庫で1ヶ月くらい保存してたから落ち着きました。

酵母液は冷蔵庫で保存ができます。

この瓶の底に溜まった白い沈殿物は酵母菌の集まりです。

この酵母菌に助けてもらいます。

手順2.ボトル詰め

【ボトル詰め時に入れる材料】(ジンジャーエール2リットル分)

ジンジャー酵母液 100ml

メロン酵母液 100ml

水 1800ml

砂糖 220g

本当は砂糖を220g入れるのですが砂糖の量を減らそうと思い、このステビアsweetという商品を足しました。

これは砂糖の5倍の甘さだから、これ20gで砂糖100g分の甘さになります。

【実際に入れた量】

ジンジャー酵母液 100ml

メロン酵母液 100ml

水 1800ml

砂糖 120g

ステビアsweet 20g

砂糖100g分をステビアsweetに置き換えました。

ボウルに、ジンジャー酵母液をザルで漉しながら入れ、メロン酵母液は振って底に沈んだ酵母菌を撹拌してから入れます。

水・砂糖・ステビアsweetを入れ、混ぜて砂糖を溶かします。

炭酸が入ってたペットボトルです。

ここに混ぜた液体を注ぎます。

蓋を閉めます。

このまま置いて2次発酵させます。

搾りかすも有効利用

さて、これはジンジャー酵母とメロン酵母の搾りかすです。

これを使ってもう一度酵母液を作ろうと思います。

これを瓶に入れました。

砂糖と水を入れます。

蓋を閉めて。混ぜて砂糖を溶かし、置いておきます。

搾りかす酵母液を仕込んだ翌日

1日でボコボコと泡立つくらいに酵母液が育ちました。

あまりに元気なので、溢れ出た液体がボウルの底に溜まっています。

そして、美味しそうなジンジャーエールの香りがしてます。

これを500mlのペットボトルに入れてもう一度ジンジャーエールを作ります。

これを2番搾りジンジャーエールと呼ぶことにします。

【2番搾りジンジャーエールの分量】

搾りかす酵母液 100ml

砂糖 30g

ステビアsweet 5g

水 400ml

手順3.2次発酵させる

では、これらを2次発酵させます。

2次発酵について説明

ここでまた2次発酵について理科に弱い人でもわかるように説明します。

ボトル詰めした段階では、ボトルの中に少しだけ居る酵母菌が、また砂糖を餌にして、どんどん増殖します。

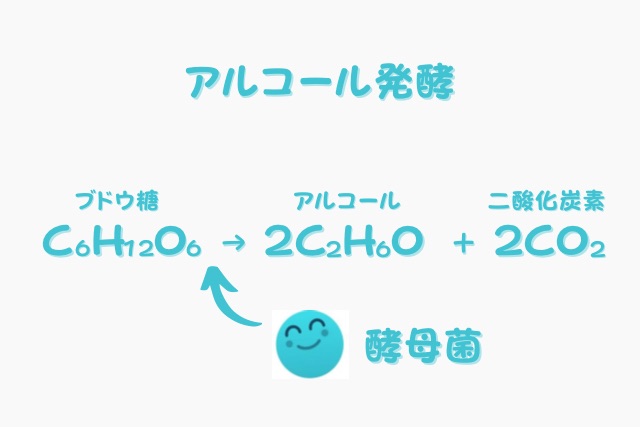

そして、このボトルの中では酵母菌がアルコール発酵を行ってます。

この化学式は覚えなくていいですよ。

化学式を書いた方が説得力が増すと思ってそうしてるだけです。

アルコール発酵では、酵母菌がブドウ糖をアルコールと二酸化炭素に分解します。

要するに、酵母菌の働きで、砂糖がアルコールと二酸化炭素になります。

アルコールが発生したらお酒になります。

日本では資格がない人がお酒を作ってはいけません。

ただし、今回の場合は、アルコールが1%未満になるように途中で発酵をストップさせますから、資格がなくても大丈夫です。

そして、アルコールと同時に二酸化炭素も発生します。

この二酸化炭素がボトルの中の液体に溶け込んで炭酸水になるのです。

ここが天然酵母ジンジャーエールのキモとなる部分です。

大事だからもう一度言いますよ。

酵母菌が発生させた二酸化炭素がボトルの中の液体に溶け込んで炭酸水になるのです。

ここが天然酵母ジンジャーエールのキモとなる部分です。

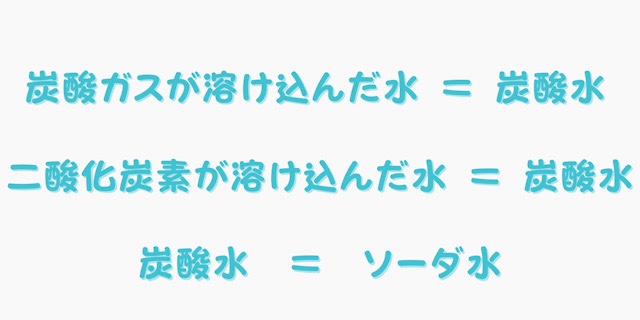

理科に弱い人のために言っておきますけど、二酸化炭素イコール炭酸ガスですよ。

炭酸ガスが溶け込んだ水=炭酸水。

二酸化炭素が溶け込んだ水=炭酸水。

どちらも同じ意味ですよ。

あと炭酸水の事をソーダ水とも言いますね。

ついでにいうと、二酸化炭素のことをCO2(シーオーツー)ともいいます。

二酸化炭素を化学式でCO2と書くからCO2とも言うのです。

炭酸ガス・二酸化炭素・ CO2、この3つの言葉は全て同じ意味です。

ご理解いただけましたでしょうか。

繰り返しになりますが、大切なことなのでもう一度言いますが。

酵母菌が二酸化炭素を発生させて炭酸水になります。

この二酸化炭素がボトルの中の液体に溶け込んで炭酸水になるのです。

ここが天然酵母ジンジャーエールのキモとなる部分です。

ボトル詰から2日経過で完成

ジンジャーエールのボトルを指で押さえても、全く凹みません。

親指に結構力を入れてるのですが、全く凹みません。

ちなみに、2次発酵させる前は、このように簡単に凹みます。

2次発酵を経てボトルの中が炭酸ガスの圧力でパンパンになってるという事です。

あとは、手順4の「冷やして飲む」です。

天然酵母ジンジャーエールを試飲

天然酵母ジンジャーエールを冷蔵庫で冷やして飲むという段階で、飲むためには当然ペットボトルの蓋を開けなければいけません。

なので、蓋を開けようとするのですが、蓋を少し緩めるだけで、炭酸が一気に泡になって吹きこぼれそうになり、蓋を閉めて事なきを得ました。

ボーッとしながら蓋を開けてたら確実に吹きこぼれているでしょう。

炭酸の圧が高まりすぎて、蓋を開けると吹きこぼれるのです。

この部分はYouTube版を観ていただくと伝わりやすいです。

要するにメントスコーラー状態になってるのです。

「蓋を少し開けては少しガスを抜き、吹きこぼれそうになるので、すぐに蓋を閉める。」この動作を何回も繰り返し、結局5分程度ガス抜きに費やしました。

氷を入れたグラスに注ぎ、レモンを絞りました。

これでやっと飲めます。

では、いただきます。

グビッ!

めちゃくちゃ美味いです。

炭酸がきめ細やかです。

きめ細やかで圧が強い。

そして、生姜とスパイスの風味がちゃんと効いています。

ただし、砂糖を減らすためにステビアを入れましたが、ステビアの舌に残る甘ったるさが少し減点対象ではありますが、それも大した問題ではありません。

めちゃくちゃ美味いジンジャーエールになってます。

市販のジンジャーエールは生姜が全く入ってないものがほとんどです。

ほとんどは香料で風味を出してます。

実際に生姜を使ってる商品は、別次元の価格帯です。

だから、本物のジンジャーエールというだけで、すでに美味しく感じるのですが、これが天然酵母で炭酸になってるという所が、それを意識して飲んでるためか満足感があります。

妻の感想

すごい!ジンジャーエールになってる。

そこか、その次元か!

これ自然の炭酸なんだよね?

そやで。

天然酵母が作り出した炭酸や。

ちゃんと生姜の風味じゃなくて味がする。

やっぱり市販のジンジャーエールはわざとらしいけど、これはちゃんと生姜の味で優しいねやっぱり。

美味しい。

これが本当のジンジャーエールなんだって思う。

ところで、こ、この炭酸は何?

だから天然酵母が作り出した炭酸や!

不思議でならんから、このジンジャーエールの味がしてるのが。

どこから来たんだろ炭酸?って思ってた。

すごい。

美味しいです!

bob氏の感想

今回は撮影してもらいませんでしたが、カメラマンbob氏にも飲んでもらいました。

開ける時、時間掛かった。

抜いても抜いても泡がどんどん湧いてくる。

シャンパングラスに注いだ。

さながらシャンパンの様。

シャンパンとの違いは、一杯目に注いだ時の泡の量。

ジンジャーエールの方が穏やか。

口元にグラスを寄せたとき、不意に鼻にクンッ!!と生姜のアレきて期待値が上がった。

炭酸は開栓の苦労とイコールではなく、やや穏やか。

次に来るのがジンジャーの風味と甘味。

香料無しでジンジャーエールかぁ。

やるなぁ、なんて考えながらスイスイと飲ませてもらった。

もっとハードなジンジャー風味で悶絶させられるのを覚悟をして臨んだからか、割とマイルドに感じたよ。

そして甘かった。

天然酵母ジンジャーエールはイギリスの家庭で作られている

私は天然酵母ジンジャーエールと呼びましたが、これはイギリス発祥のジンジャービールという飲み物です。

イギリスではお家で作られてるそうです。

日本語ではジンジャービールですが英語はgingerbeer(ジンジャービア)と言います。

英語で検索するとジンジャービアの作り方がいろいろヒットしますよ。

イギリスや、オーストラリアではジンジャービアという商品がたくさん売られてます。

日本でも調べたらジンジャービールという商品は売ってます。

ジンジャービールには、アルコールが2%のお酒と、アルコール0.5%のソフトトドリンクがあるみたいです。

私が作ったのは、ソフトドリンクの方ですよ。

私は自分の好奇心でジンジャーエールを天然酵母の力で炭酸にしたらどうなるかと思って作ってみただけです。

後から調べて、すでにそれはイギリスで作られていたという事を知りました。

ジンジャービアという名前だったら、大麦麦芽で作ったビールに生姜の風味を加えて作るようなイメージになりますよね。

でも大麦麦芽のビールとは全く違います。

主な材料は生姜と砂糖です。

ジンジャーエールとジンジャービアの違い

18世紀(1700年代)の頃、発酵させて炭酸にするジンジャービアしかありませんでした。

その後、機械的に炭酸水を作る技術が発達してからは、手っ取り早くそっちの方法で作るジンジャーエールが開発されて主流になったみたいです。

だからジンジャービアとジンジャーエールは同じものであるとも言えます。

まとめ

- 天然酵母ジンジャーエールは天然酵母の力で炭酸になる。

- シナモンには防腐効果がある。

- 酵母菌は酸素が無くても大丈夫。

- 酵母菌が砂糖を餌にして炭酸ガスを作る。

- すごい炭酸の圧になった。

- 天然酵母ジンジャーエールはめちゃくちゃ美味しい。

- 天然酵母ジンジャーエールは本当はジンジャービールと言う。

- ジンジャービールはイギリス発祥。

動画で説明

動画では私が実演しております。

特にボトル開栓の部分は炭酸の圧がどのようなものか動画を見てもらえばよくわかると思います。

併せてご覧ください。